Mon vieux Stendhal dépenaillé...

BRÈVES

N°245 Mars 2024

Dans la boîte à bouquins du square, où j'évacue le trop-plein de la maison, pêché l'autre jour les Chroniques italiennes de Stendhal. Il me manquait, ce cher homme. Je compte relire un jour Le Rouge et le Noir, mais en attendant, pourquoi ne pas faire un tour avec lui dans l'Italie de la Renaissance ? Pour écrire ces huit histoires, il fouilla dans de vieilles archives ; on ne sait ce qu'il y a de vrai ou d'inventé dans les péripéties flamboyantes et souvent cruelles qu'il rapporte, mais tout y déborde de passion. On y voit l'auteur fasciné par ces «âmes nobles et généreuses», par «les mouvements sincères des passions énergiques et naturelles», lui qui subit au quotidien «les mesures prudentes et les mensonges de la civilisation».

On le lit avec entrain («L'abbesse de Castro», sacrée histoire !), mais en même temps quelque chose manque.

Lui.

Je quitte le beau petit volume de chez Rencontre, imprimé en 1961 mais qui dégage déjà une émouvante odeur de moisi, pour la Vie de Henry Brulard que ce bon M. de Kisch nous fit lire en 1966. Mon édition d'alors en 10/18, quelle camelote : le volume part en morceaux, mais au fond cela tombe bien : le livre aussi. Henri Beyle (le vrai nom de l'écrivain) y raconte ses vingt premières années, en suivant vaguement la chronologie, mais sans plan, au courant de la plume, et ça part en tous sens. Par quel miracle ce joyeux foutoir, loin d'ennuyer par ses redites et ses gaucheries, donne-t-il au contraire une extraordinaire impression de liberté légère ? Comment cet homme si préoccupé de lui-même, si soucieux de se connaître (se connaître, drôle d'idée), apparaît-il aussi peu narcissique ? Le nombril de cet autobiographe est l'un des mieux aérés des lettres françaises.

Il faut dire qu'il ne prend pas la pose, qu'il avoue innocemment ses défauts et ses défaites. Son enfance lugubre ne l'a pas abîmé :

Il me semble que je ne suis pas resté méchant, mais seulement dégoûté pour le reste de ma vie des bourgeois, des jésuites et des hypocrites de toutes les espèces.

On ne peut qu'aimer son aisance à tomber amoureux, sa sensibilité aiguë :

L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule.

Il s'éprend d'une actrice :

Le bonheur de la voir de près, à cinq ou six pas de distance, était trop grand, il me brûlait.

Et il y a surtout, comme dans sa merveilleuse Chartreuse, et malgré tous ses chagrins, sa continuelle chasse au bonheur, d'où cette impression quand on le lit, souvent, d'être jeune sur un cheval au galop.

Mon vieux Stendhal dépenaillé... |

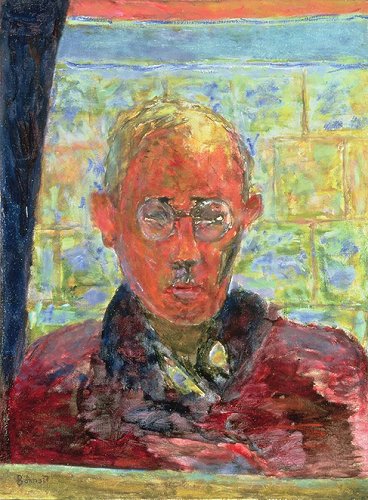

Bonheur. Bonnard.

Peu de peintres se sont consacrés à peindre le bonheur autant que Pierre Bonnard ; aucun sans doute ne m'en a autant donné. S'il m'était donné de vivre dans un tableau, ce serait dans l'un des siens.

Je me suis donc offert un petit livre de l'Atelier contemporain, Un sentiment qui tient le mur, qui rassemble certains de ses écrits : notes, propos divers, entretiens, quelques lettres.

Le fan doit se procurer sans tarder la chose — non, c'est déjà fait — et le lecteur lambda n'aura pas tort de l'imiter. Les notes brèves que le peintre jetait sur ses agendas, à vrai dire, ne sont pas toutes limpides, celle-ci par exemple :

La sensation amène aux tons. Dans les tons, il y a en retour une révélation sur la sensation.

Mais d'autres éclairent vivement :

Tout a son moment de beauté.

On peut extraire de la beauté de tout.

Marguette Bouvier, qui lui rend visite en 1943, note que

Les accessoires les plus usuels de la vie courante prennent sous son pinceau un air de féérie.

Lui-même dit :

Dessiner son plaisir. Peindre son plaisir, exprimer fortement son plaisir.

Il le fait, visiblement, et c'est contagieux.

Le pouvoir de ses toiles tient, plus que chez bien d'autres peintres, au jeu des couleurs, et pourtant les nombreux dessins au crayon noir qui ponctuent le livre, simples gribouillis d'agenda, sont si vivants qu'on les croirait en couleurs.

Portrait du peintre en robe de chambre rouge. |

Jacques Réda, je l'aime aussi, depuis si longtemps. Toujours aussi prolifique à quelques années de son centenaire, il a publié chez Fata Morgana une vingtaine de petits livres. Restons timbrés, paru en 2022, est une divagation sur la poste, la figure tutélaire du facteur et «l'aspect quelque peu sacramentel de sa fonction». (Réda, jadis, fut brièvement l'un d'eux.)

C'est assez dire que le nimbe de l'archange les auréole plus ou moins tous, et que Gabriel, sous une casquette profane, revient parfois pour faire signer à une Marie, le pli recommandé du laboratoire lui annonçant que le test est positif, et qu'elle attend bien le bébé qui, pour elle, restera marqué d'un signe divin.

Bref, Réda reste en grande forme. À part ça, pas vraiment optimiste, le cher homme, persuadé que notre époque,

en dépit de tout, dépérira et que tout se résoudra dans un immense champ de ferrailles et d'os sous l'œil indifférent de la lune.

Il a bien un petit couac plus loin, une phrase d'une surprenante médiocrité sur «la logorrhée des boy-scouts de l'écologie», mais feignons de n'avoir pas lu. Scout toujours prêt à pardonner.

Jacques Réda |

Réda maniant ici la prose, la page de poésie du mois s'écrira sans lui. Nous voilà dans la Russie d'il y a deux-cents ans avec Le soleil d'Alexandre (Actes Sud), annoncé le mois dernier : un gros petit livre où alternent poèmes — ceux de l'immense Alexandre Pouchkine et d'une vingtaine de ses amis — et copieux commentaires situant ces poèmes dans l'histoire du pays. Auteur des textes et des traductions, l'irremplaçable André Markowicz, aussi à l'aise dans le vers mesuré que naguère dans la prose torrentielle de Dostoïevski.

Avait-on jamais rassemblé ainsi tous ces poètes ? C'est un continent nouveau qui apparaît. Un romantisme différent du nôtre, plus influencé par Byron que Lamartine ou Musset, plus âpre et douloureux : ces poètes vécurent sous le régime tyrannique des tsars, leurs poèmes parlent d'exil, de prison, de mort prochaine :

Le poète est partout persécuté,

Mais en Russie, son destin est le pire :

Ryléïev était né pour la beauté,

Mais le jeune homme aimait la liberté...

La potence a brisé sa vie martyre.

(Wilhelm Küchelbecker)

Partout des monstres ou leurs courtisans,

Partout le joug, partout la hache,

Et l'homme est un esclave obéissant

Des préjugés, tyran ou lâche.

(Pouchkine)

Ils parlent beaucoup d'amour, ces poèmes, naturellement, mais aussi d'amitié : les épreuves ont rapproché leurs auteurs, tous plus ou moins rebelles, comme sont les âmes bien nées ; elles les ont rassemblés autour du plus grand d'entre eux incontestablement : Pouchkine.

Sans visage, sans image,

Sous la lune trouble et floue,

Feuilles quand novembre rage,

Les démons voltigent, fous.

Qui les pousse ? pour quoi faire ?

Comme ils chantent quels sanglots ;

Ils marient une sorcière,

Pleurent un génie des eaux ?

Mais que de beautés chez les autres, chez l'admirable Mikhaïl Lermontov surtout, mort si jeune.

D'autres traductions de cette poésie existent, mais sont-ce vraiment des poèmes ? Celles-ci, impeccables quant à la forme, ont une beauté miraculeuse :

Un mot de celle que tu aimes,

La pure approche de ses pas...

Sous un ciel bleu qui vibre et brille,

La neige, à l'infini, scintille...

Des traductions ? Des poèmes avant tout. On assiste à la naissance, deux siècles après leur mort, de nouveaux poètes en langue française.

L'empereur Alexandre. |

Plus au sud, la Roumanie, où naquit et vécut longtemps Mircea Eliade avant que l'arrivée du communisme le fasse passer à l'ouest. Philosophe, historien des religions, brillant professeur et essayiste, Eliade écrivit aussi des romans, dont Le vieil homme et l'officier (1967), traduit par Alain Guillermou chez Gallimard.

Dans la Roumanie soumise à la terreur stalinienne, un vieil homme attire l'attention de la police secrète : il raconte à n'en plus finir ce qu'il a vécu, vu et entendu jadis — dit-il. On ne comprend pas où il veut en venir. On l'interroge, puis on l'emprisonne avec obligation de coucher par écrit ses souvenirs. Sincère ou affabulateur ? Radoteur naïf ou manipulateur habile ? On ne sait, et ce mystère est le premier charme de ce livre subtil. Le deuxième, c'est le spectacle de la confrontation entre l'esprit carré, pragmatique et brutal des nouveaux maîtres et le monde ancien, le merveilleux des vieilles légendes. Cette étrange histoire, a dit quelqu'un, c'est Schéhérazade chez Kafka. Troisième charme, la prolifération d'histoires, vite vertigineuse, entraînant dans son tourbillon le lecteur éberlué, fasciné, ravi qui bientôt n'y comprend plus rien. Comme dans la vie.

Mircea Eliade |

Eliade écrivit d'abord dans sa langue maternelle, le roumain, avant d'adopter le français — pour la non-fiction du moins. Lori Saint-Martin, elle, fut plus radicale. Née au Canada dans une famille ouvrière, elle renia totalement son anglais maternel, très tôt, pour épouser le français, enseigner, écrire des livres et traduire en cette langue devenue l'amour de sa vie. Ce qui n'a pas empêché des idylles avec l'espagnol, puis l'allemand, et une réconciliation avec l'anglais pour communiquer avec ses enfants, tout en parlant français avec son mari.

Pour qui te prends-tu ? lui disait sa mère, qui ne voulait pas qu'elle change de vie. Le livre a pour titre, fièrement, Pour qui je me prends (Éditions de l'Olivier) et relate une expérience humaine passionnante. Il explore comme bien peu l'ont fait jusqu'ici cette vérité connue de tous ceux qui possèdent plus d'une langue : on est différent selon celle qu'on parle. Il rappelle justement que

Toutes les langues sont belles, précises, lumineuses, toutes les langues sont horribles, cruelles, violentes : toutes sont chant suave ou aboiement sauvage, ce sont les bouches qui les transforment.

Écrit avec la «fureur calme» qui fut celle de l'auteure toute sa vie, un peu répétitif sans doute, ce chant d'amour au français et aux langues en général est écrit avec un luxe d'images et un sens de la formule qui le rendent aussi goûteux que nourrissant.

Clic, clic, au lieu de chiffres, des mots s'alignaient, ouvraient le cadenas à combinaison qui fermait la porte de mon avenir.

Je croyais ceci : que la langue me renouvellerait, que ses eaux me feraient neuve, lumineux baptême d'athée. J'ai eu raison de le croire.

Personne que je connaissais ne parlait français, c'était une langue pure, rattachée très tôt à la liberté, à la littérature. À une voix neuve qui m'appartenait en propre. Un champ enneigé sans une seule empreinte de pas.

Jamais je ne pourrai dire tout le bonheur que j'ai eu, que j'ai, à apprendre, à utiliser, à vivre la langue française. Combien elle m'a comblée, logée, nourrie. S'est faite maison, palais, parc, jardin et ville, mer et monde, tout ce que j'avais pu imaginer et davantage.

Pour tous ceux qui travaillent les langues ou simplement les aiment, lire Pour qui je me prends est un voyage nécessaire.

Lori Saint-Martin, deux fois |

Stendhal, Bonnard, Réda, Pouchkine, Eliade, Saint-Martin certes moins connue, tout cela vole très haut, et le volkonaute aguerri se dit que cela ne saurait durer : le présent site — c'est notoire — manque déplorablement de sérieux.

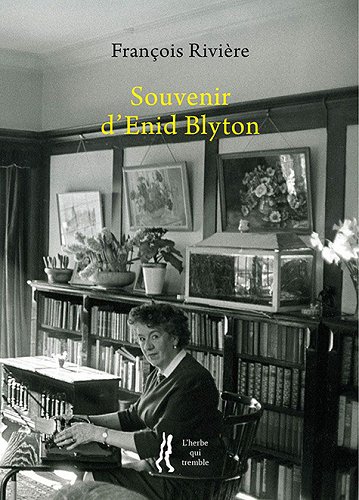

Après tous ces grands noms, en effet, voici... Enid Blyton !

Oui, l'auteure de la série du Club des cinq, succès planétaire pendant des décennies auprès des préados, succès qui dure encore semble-t-il. Mon enfance à moi n'en fut pas bercée : j'en lus un seul je crois, que je trouvai fade et cucul même en cet âge tendre, et l'oubliai vite fait.

Une pareille popularité, tout de même, cela intrigue. Pour l'expliquer, une bio de la best-selleuse : Souvenir d'Enid Blyton, par François Rivière, grand spécialiste en littérature-bis. Allons voir.

Mrs Blyton, c'est cette dame sur la photo de couverture, d'allure anodinement anglaise. En fait, c'est un monstre. Peu sympathique, dit son biographe, elle ne vit que pour écrire ses romans, qu'elle pond à une cadence qui ferait de Simenon lui-même un dilettante indolent. Elle écrit dans une sorte de transe où ses personnages s'animent devant elle, lui dictant l'action et les dialogues. Il est vrai, dira-t-on, que c'est toujours plus ou moins le même livre.

J'ai lu le premier de la série des Fabulous Five : Le club des cinq et le trésor de l'île (Bibliothèque verte) ; je devais cet effort à mes méritoires lecteurs. Comme prévu, c'est basique, plat et laborieux. Serais-je davantage ému si la lecture actuelle en ravivait une autre datant de l'enfance ? Comment savoir ?

Ce que je retire finalement du livre de Rivière, curieusement inégal, alambiqué par instants, lumineux à d'autres, ce sont des jugements sur d'autres auteurs :

Saint-Exupéry voulait enseigner son idéal de pureté — un cœur pur dans un corps pur dans une race pure dans un monde épuré par des purs comme lui — avec des accents d'évangéliste un peu snob.

Plus tard, je devais lire et relire dans une certaine extase cet admirable livre de Pierre Véry intitulé Les disparus de Saint-Agil.

Pierre Véry, encore un grand méconnu.

Mrs Blyton |

Ah ! les lectures de l'enfance, auréolées, aujourd'hui encore, de l'émerveillement qu'elles suscitèrent jadis !

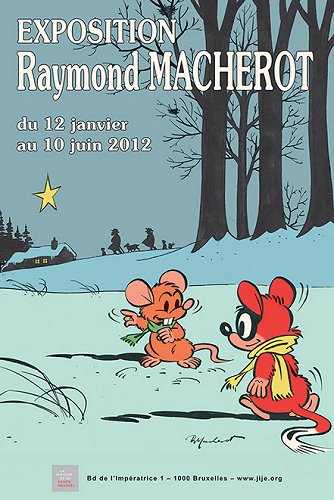

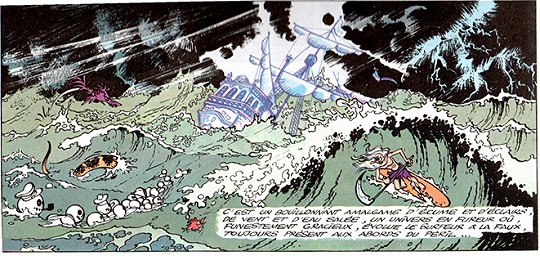

J'aime alterner, dans mes lectures de BD, découvertes contemporaines et retours nostalgiques. Que reste-t-il, par exemple, des albums de Raymond Macherot ?

Ce grand nom de la fabuleuse école belge des années 50 et 60, passa le plus clair de sa vie à dessiner des gentilles souris et des méchants chats : Chlorophylle, Sibylline, Chaminou, Mirliton, c'est lui. Je craignais que le charme de ses histoires ne soit éventé. Eh bien non. D'ailleurs elles ne sont pas si gentilles que ça, son petit monde animal, sous des dehors naïfs et souriants, est souvent le miroir de la déplorable société des hommes.

Mon préféré : Pas de salami pour Célimène, l'une des premières aventures de Chlorophylle le souriceau-détective, où les décors me touchent autant que les charmants scénarios : dans l'histoire principale, un faubourg tranquille de ces années lointaines, et dans Le bosquet hanté qui complète l'album, la campagne et la forêt que Macherot dessinait si tendrement.

La consécration ! |

À la rubrique cinéma, mois faste, avec deux classiques célébrissimes, vus autrefois : Fenêtre sur cour d'Hitchcock et L'ange bleu de Sternberg.

Je me souvenais de Marlene Dietrich, mais j'avais oublié, comment est-ce possible ?, Emil Jannings et son extraordinaire scène d'humiliation et de désespoir.

Et puis des nouveautés.

Mystérieux et beau, Sans jamais nous connaître, de l'Anglais Andrew Haigh, la triste vie d'un solitaire envahie par les fantômes.

Déjanté, foutraque, réjouissant, le Dupieux nouveau, Daaaaaali !, qui met en boîte sans pitié ce peintre surfait, sinistre pitre.

Fin, sensible, drôle, émouvant, le premier film de Noé Debré, Le dernier des juifs, avec cette chère Agnès Jaoui et le jeune Michael Zindel, épatant.

Les mêmes qualités s'appliquent à un autre premier film, lui aussi profondément original : L'homme d'argile, d'Anaïs Tellenne, avec cette chère Emmanuelle Devos.

Mais le choc du mois, c'est une cinquième sortie toute récente : Poor things (Pauvres créatures) du grec Yorgos Lanthimos. Son film le plus somptueux, sorte de conte de fées bizarre, cruel mais tendre à sa façon, d'une constante splendeur visuelle, soutenu par l'envoûtante musique de Jerskin Fendrix — alors que tant de films sont desservis par un fond sonore lourdingue.

Emma Stone. |

L'avantage quand on va rarement au concert ? Ceux qu'on s'offre sont une fête. L'autre jour à la Seine musicale, tout près d'ici, l'orchestre de Monte-Carlo dirigé par la fringante Alondra de la Parra (jolies robes, jolis gestes) donnait un programme qui pétait le feu. Porgy and Bess de Gershwin, Tango de Piazzola, très bien tout ça, très agréable, mais il y avait surtout West Side Story de Leonard Bernstein, qu'on croit connaître par cœur et qui soudain sonne et frappe comme jamais, avec une force et une subtilité inouïes. Plus d'une fois j'ai pensé... au Sacre du printemps. Dire qu'il y a soixante ans cette musique m'avait laissé froid !

À part ça, cela se confirme : l'excellent orchestre de Monte-Carlo a le pupitre d'altos le meilleur du monde ! (Mon ami Charles Lockie en fait partie et je crois qu'il me lit.)

Leonard Bernstein dirigeant Mahler. |

Le bon côté d'avoir un site où l'on écrit des Brèves agréablement culturelles tous les mois ? En les rédigeant, fébrile, à la bourre comme toujours, on oublie presque le monde autour de nous, désespérant, peuplé de salauds qui nous écrasent, d'abrutis qui les ont élus et de quelques bonnes volontés impuissantes.

N'accusons pas les tyrans... |

En avril ?

Stendhal encore (on y prend goût), deux habitués du site : Dhôtel et Martin Jean-Pierre, et avec eux MM. Cornàros, Lehane, Schuiten-Peteers et Jiguet.

Will, Franquin, Delporte, L'envoûtement du Népenthès. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Mentir n'est-il pas la seule ressource des esclaves ?

Comme s'il lui fallait passer par une langue apprise pour dire le fond de sa pensée.