La seule photo que j'aie trouvée.

BRÈVES

N°221 mars 2022

Découvrant le grec, il y a plus de quarante ans, j'ai été guidé dans mes premières lectures par un excellent Que sais-je ? : La littérature grecque moderne, d'un certain Denis Kohler. Comment se fait-il que je ne l'aie jamais rencontré, cet helléniste de choc ? Il n'a guère chômé pourtant. Il enseigna en Grèce pendant vingt ans et fut directeur de recherche au CNRS. Il possédait admirablement son sujet, témoin le pavé monumental, brillant et nourrissant, qu'il tira de sa thèse : L'aviron d'Ulysse (Les belles-lettres, épuisé), tout sur le poète Sefèris en 850 pages. En 1990, à l'occasion des Belles étrangères grecques, il raconta en trois heures, sans notes, avec une passion volcanique, la littérature grecque depuis les Pères de l'église jusqu'à nos jours à un public médusé.

Traducteur, il ne se pencha que sur les Grands Textes : des extraits du Journal de Sefèris, Erotòcritos de Cornàros et les Mémoires du général Makriyànnis. Chose curieuse, cet homme au caractère bouillant (comme son nom l'indique) nous a livré des traductions plutôt tièdes : il atténue la rugueuse verdeur du Général, et la grande épopée amoureuse en vers est récrite dans une prose académique, propre et un peu plan-plan.

On était sans nouvelles de lui depuis des années ; il vient de mourir à quatre-vingts ans, je l'apprends par le carnet du Monde. Une disparition suivie d'un profond silence : rien sur Internet, à part un bref hommage de l'écrivain-historien Olivier Delorme. On est peu de chose...

La seule photo que j'aie trouvée. |

Yòrgos Sefèris, lui, est plus vivant que jamais ces jours-ci, cinquante ans après sa mort — en France du moins, où vient d'être publiée la première partie de son journal, sous le titre Journées 1925-1944. Cet immense poète, l'une des grandes voix du XXe siècle grec, fut aussi un sacré prosateur. Son journal mêle choses vues, états d'âme, récits de rêves, de lectures, de concerts, citations et réflexions plus générales. On y rencontre au début un jeune diplomate qui vient d'étudier à Paris, sera bientôt en poste à Londres et parle parfaitement le français et l'anglais. Il s'enthousiasme pour les poètes français d'alors, qui vont l'influencer ; il se cherche, dans son art comme dans sa vie. On découvre un homme attachant, hypersensible, qui se livre avec un mélange de sincérité cruelle et de retenue, sans narcissisme.

Je ne souhaite qu'une seule chose : être un homme sans épithète. Je ne sais pas si j'y arriverai : toute la question est de savoir comment se dépouiller.

Dans l'écriture, parallèlement, on le sent parti dans la bonne direction, loin de toute emphase, de toute esbroufe :

Je ne cherche rien d'autre que l'expression la plus juste, comme une corde tendue.

Et cela aussi, à méditer (on y reviendra) :

Je m'efforce d'écrire quelque chose qui puisse s'écouter.

Je fais une pause à la fin de 1933, au moment où Sefèris entame sa carrière poétique et trouve une relative sérénité, même s'il restera toujours amer et blessé. Le rapport avec son pays, notamment, ne cessera d'être douloureux. Sa profession va le condamner longuement à l'exil et ses brefs séjours en Grèce ne le font pas moins souffrir :

Rien ne peut voir le jour dans ce pays ; notre soleil donne naissance à des mouches.

En même temps, il a compris, lors d'un bref séjour dans sa patrie,

...combien j'aimais cette terre, avec les sept clous qu'elle plante en nous à chaque jour qui passe.

D'où la célèbre formule, que chaque traducteur tourne à sa façon. La mienne :

Partout dans mes voyages, la Grèce me fait mal.

Le traducteur, Gilles Ortlieb, a fait pour ce Grec un travail de Romain sur 800 pages, avec un appareil de notes aussi impressionnant qu'indispensable, tant les allusions à l'actualité sont nombreuses. Ce travail éditorial exemplaire nous est offert par une maison qui ne l'est pas moins : le Bruit du temps d'Antoine Jaccottet.

Sefèris en 1924. |

Et en même temps, est-ce un hasard, une revue non moins exemplaire nommée Europe consacre un numéro à MM. Sefèris et Ortlieb.

Côté Sefèris, des textes divers du poète lui-même (pas de poèmes, dommage), une correspondance avec T.S. Eliot (qui compta beaucoup pour lui), un poème de Seamus Heaney et des contributions diverses qu'on se réjouit de lire prochainement ; côté Ortlieb, une vingtaine d'articles pour saluer l'œuvre désormais abondante (une trentaine de titres) d'un explorateur inlassable des marges et autres lieux déshérités, grand ressusciteur d'auteurs oubliés et précieux écrivain lui-même, régulièrement salué sur ce site.

100e année de la revue. |

Maylis de Kérangal, elle aussi, est une habituée de ces pages. La revoici avec son dernier opus, Canoës, chez Verticales. Roman ou nouvelles ? Un peu des deux. Un long récit est entouré de sept nouvelles brèves, reliées entre elles et à la planète dont elles sont les satellites par divers fils plus ou moins visibles. Si la présence des canoës semble plutôt anecdotique, le thème conducteur évident, c'est la voix humaine, tandis que la présence d'une narratrice, même si différente à chaque fois, renforce la cohésion de l'ensemble.

Au centre, donc, «Mustang» le monologue d'une Française brusquement expatriée dans une ville de l'Amérique profonde qu'elle parcourt en voiture, ce qui donne lieu à une description des lieux terrifiante, où un réalisme minutieux se teinte insidieusement d'une étrangeté onirique.

...et dans la foulée nous avons bifurqué plein sud en direction d'Aurora, dans la banlieue de Denver, laquelle portait mal son nom car rien ne se levait ici, surtout pas la lumière, la plus petite étincelle avait été proscrite des parages, une matité qui ne devait rien à la saleté du pare-brise mais plutôt au phénomène urbain qui semblait expirer en cet endroit, essoufflé, rampant, réduit à sa seule poussée horizontale, à un quadrillage sans fin d'artères nues, transparent, presque diaphane.

Presque pas d'action, mais on est scotché, fasciné par cette écriture d'une force envoutante, fouillant lentement le réel en de longues phrases chercheuses, enregistreuses ultra-sensibles, sismographes qui appréhendent aussi bien la matière la plus dure (dans le même texte, les pierres ont une présence extrême) que les phénomènes les plus impalpables, comme les infimes nuances d'une voix.

...Sam parle sensiblement plus fort et plus lentement qu'en France. Je l'observe en douce qui relâche la mâchoire, détend la langue, espace chaque mot et abaisse le voile du palais pour faire résonner ses cavités nasales, tout cela sans y penser, comme s'il suivait la pente naturelle du terrain où il évolue désormais, réglant sa voix pour se l'approprier et lui appartenir, pour s'y faire entendre. Ce mimétisme vocal ne modifie pas seulement sa parole, il brouille toute sa personne, des muscles faciaux que je ne lui connaissais pas sont apparus sur son visage, des attitudes nouvelles, des expressions et des gestes, une façon de se tenir dans le monde, il n'articule plus beaucoup mais élargit chaque voyelle, ses lèvres remuant plus que sa mâchoire, la langue toujours au centre. Il a bougé son français de l'intérieur et même quand nous sommes seuls, même quand il me murmure des choses tendres, je relève des dépôts, des traces de ces autres voix dans la sienne, comme un écho continu. Tel un oiseau change de couleurs pour se camoufler dans les branches et leurrer les prédateurs, la voix de Sam se coule maintenant dans celles du Midwest...

Le personnage se fond, se dissout dans le décor, avec une douceur terrible, et nous lecteurs, de même, de phrase en phrase, nous nous sentons peu à peu englués.

Golden, Colorado. |

Autre habitué des lieux, ce cher Musset, avec une autre comédie-proverbe, Il ne faut jurer de rien. Un jeune insouciant, son oncle qui cherche en vain à le forcer au mariage, une jeune fille et sa mère châtelaine fofolle, un stratagème tordu, le jeune homme piégé par Cupidon et pour finir une grande scène d'amour entre deux tourtereaux sous la lune. Le tempo trépidant et la fantaisie débridée de chaque scène font oublier l'invraisemblance psychologique du retournement final — mais on peut lui trouver du charme, dans son incongruité légère, comme si les soirs d'été, comme par magie, tout devenait possible.

LUI : Pourquoi ce ciel immense n'est-il pas immobile ? Dis-moi ; s'il y a jamais eu un moment où tout fut créé, en vertu de quelle force ont-ils commencé à se mouvoir, ces mondes qui ne s'arrêteront jamais ?

ELLE : Par l'éternelle pensée.

LUI : Par l'éternel amour. La main qui les suspend dans l'espace n'a écrit qu'un mot en lettres de feu. Ils vivent parce qu'ils se cherchent, et les soleils tomberaient en poussière, si l'un d'entre eux cesserait d'aimer.

ELLE : Ah ! toute la vie est là !

LUI : Oui, toute la vie, — depuis l'Océan qui se soulève sous les pâles baisers de Diane jusqu'au scarabée qui s'endort jaloux dans sa fleur chérie. Demande aux forêts et aux pierres ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler ? Elles ont l'amour dans le cœur et ne peuvent l'exprimer.

Ils s'aiment, ils vont se marier, l'amour est partout, on n'y croit pas trop mais qu'importe, on quitte ces gens heureux avec un sourire attendri.

Mélanie Doutey, Gérard Jugnot, Jean Dujardin... |

Et maintenant, un petit nouveau ! Bienvenue à Joseph Mitchell, journaliste américain du siècle dernier, dont on vient de rééditer le livre le plus connu : Le secret de Joe Gould (Éditions du sous-sol).

C'est une histoire vraie, que Mitchell a racontée deux fois dans le New Yorker où il travaillait : la première en 1942, du vivant de Joe Gould, brièvement, et la seconde en 1964, après sa mort, plus en profondeur, et en révélant cette fois son secret.

Joe Gould ? Un quasi-clodo qui hante Greenwich Village, toujours fauché, toujours pinté. Un paumé parmi tant d'autres ? Non : un personnage extraordinaire, mélange de Neveu de Rameau et de fou littéraire cher à Queneau, qui pourrait aussi sortir des pages d'un autre New-Yorkais, Herman Melville. Joe Gould parle le langage des mouettes, il a même traduit un poème dans leur langue. Il a fréquenté des tribus indiennes et déclare :

Les Indiens sont les seuls vrais aristocrates que j'aie jamais rencontrés. Ce sont eux qui devraient diriger ce pays, et nous que l'on devrait parquer dans des réserves.

Pas si fou, le bonhomme.

Mais surtout, Joe Gould passe le plus clair de son temps à rédiger, à partir des conversations qu'il entend et note, Une histoire orale de notre temps, le livre le plus long du monde, affirme-t-il, dont il cache les manuscrits chez des amis.

L'Histoire orale est ma corde et mon gibet, mon gîte et mon couvert, ma femme et ma nana, ma blessure et le sel dessus, mon whisky et mon aspirine, mon rocher et mon salut.

Son secret ? Il faudra lire Mitchell pour le connaître ; disons seulement qu'il rend le personnage plus lamentable encore, en même temps qu'il donne à son histoire une grandeur étrange, vertigineuse. Une histoire qui dépasse le destin d'un seul homme, comme l'écrit une amie de Joe Gould :

J'ai toujours eu l'impression que l'inconscient de cette ville essaie de communiquer avec nous à travers Joe Gould. Et qu'à travers lui, les morts-vivants de cette ville essaient peut-être aussi de nous dire quelque chose. Ceux qui depuis toujours n'ont jamais été de nulle part. (...) Ceux qui n'ont jamais reçu leur part, ceux qui ont toujours été oubliés, ceux auxquels personne n'a jamais pensé.

Le secret de Joe Gould, livre marquant, poignant sur la fin, est ici retraduit par un ténor de la profession. Son travail, agréable à lire, m'inspire quelques remarques, lesquelles attendront un peu.

Joe Gould... |

On s'attarde à New York avec la BD du mois : Empire Falls Building, Jean-Christophe Deveney à la plume, Tommy Redolfi au pinceau, éditions Noctambule. Un gigantesque hôtel à Manhattan, son propriétaire dans le rôle de l'ogre, son épouse malade, un tout jeune architecte embauché pour achever le bâtiment, une histoire mystérieuse, un rien obscure, servie par un dessin superbe aux cadrages vertigineux.

L'une des premières images. |

La page de poésie ?

Elle accueille une star déchue, célèbre il y a un siècle, aujourd'hui ringardissime : Paul Géraldy, son Toi et moi sous le bras. Un million d'exemplaires vendus jadis.

La jeune génération ignore jusqu'à son nom. Les plus âgés des volkonautes se souviennent et ricanent. Lire encore Géraldy ! Et l'avouer en plus ! J'admire mon courage.

J'ai lu jadis, dans la bibliothèque familiale, l'exemplaire dédicacé par mon père à ma mère en 1952. Le retrouvant, je le feuillette, prêt à ricaner moi aussi. Et, tiens tiens, je ne ricane pas.

Un couple de la bonne société (ils ont des domestiques) marivaude, se câline, se chamaille, s'aime puis se désaime au long d'une trentaine de poèmes.

Serre-moi contre ta poitrine !

Je voudrais que ce soit mon tour

D'être celui que l'on câline...

Baisse encore un peu l'abat-jour.

Oui, ce vers célèbre, il vient de là !

C'est l'homme qui parle, en vers à l'ancienne, aux rythmes variés, sur un ton familier, léger. Ça pétille par moments, entre champagne et mousseux — même si cette histoire d'un couple qui vacille est moins sucrée, plus amère que dans mon souvenir.

Les moments d'amour eux-mêmes sont des roses non dépourvues d'épines :

Je voudrais que tu me regrettes

au point de haïr ce printemps...

Je serais même très content

s'il te faisait un peu mal à la tête.

Et plus loin :

Cette peine que j'ai, méchante,

tes yeux la guettaient dans mes yeux,

et si j'avais eu l'air joyeux

tu n'aurais pas été contente.

Les derniers vers :

Assieds-toi, va ! Reprends près de moi ton ennui.

Moi près de toi je reprendrai ma solitude.

Tout cela bien fragile, d'accord, bien désuet, mais d'une désuétude somme toute attendrissante. La gloire de Toi et moi était indue sans doute, mais l'œuvre l'a payé par un rejet ultérieur non moins brutal. Je ne regrette pas mon petit pèlerinage — sans pour autant souhaiter me farcir le théâtre de Géraldy, avec ses Tragédies légères.

Quoique... Cet oxymore, ça ne t'intrigue pas, Volkovitch ?

Paul Géraldy avec qui ? |

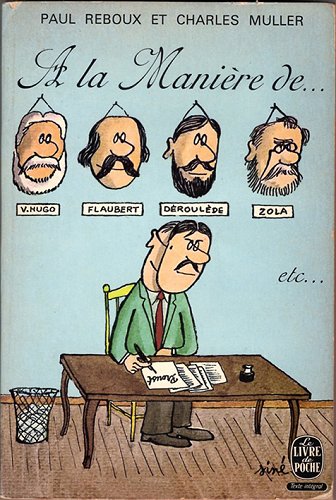

Paul Reboux et Charles Muller, dans leur génial recueil de pastiches, À la manière de..., mettaient en boîte Géraldy délicieusement.

...et je préfère tes chevilles

aux vers parfaits qui n'en ont pas.

À la manière de... est régulièrement réédité chez Grasset, mais la dernière édition omet Géraldy ! Affront suprême...

À quand une édition intégrale de ce chef-d'œuvre du genre ?

L'une des multiples rééditions, épuisée. |

Rêvant plus que jamais ces derniers temps, consacrant mon Journal infime de ce mois au rêve, je me décide enfin à lire La clef des songes d'Artémidore, traduit par le père André-Jean Festugière, membre de l'Institut, et publié chez Vrin dans la collection Textes philosophiques.

L'interprétation des rêves, dans l'Antiquité grecque et romaine, connut un âge d'or, et Artémidore d'Ephèse, qui vécut en Asie Mineure au IIe siècle, fut l'un des onirocrites les plus éminents. Son ouvrage, intitulé Onirocriticon, répertorie et décrypte sur 300 pages tout ce qu'un cerveau humain peut élucubrer lors de ses nuits les plus débridées.

Disons-le tout de suite, Freud est encore loin. Surprise : pour les Anciens, apparemment, tout rêve est prémonitoire, comme si chacun d'eux nous était envoyé par on ne sait quel dieu pour nous mettre en garde, ou plutôt pour nous annoncer que c'est cuit d'avance, destin oblige. À moins que nous n'ayons en nous un être caché, doté de facultés divinatoires ? Ce qui serait déjà plus intéressant.

Bref, le traité d'Artémidore est bien décevant. L'Antiquité est censée nous inspirer un respect profond et total, mais parfois — en lisant cette Clef des songes par exemple — on est tenté de mettre un bémol à notre admiration de commande. En ce temps-là aussi on savait dire des conneries.

Ne regrettons pas pour autant l'expérience : certaines gloses du sage antique sont si abracadabrantes, voire poétiques à leur façon, qu'elles peuvent au moins servir à nous esbaudir. On pourrait peut-être en saupoudrer ces Brèves de mois en mois, comme on vient de faire avec les patients du bon professeur Vernet ?

Commençons. Rêve-t-on qu'on a du lait dans les seins ?

Pour une vierge, si elle est nubile, cela prédit mariage — car elle ne saurait avoir de lait sans commerce sexuel — ; si elle est encore toute petite et fort avant l'âge des noces, cela présage la mort : car les choses contraires à l'âge sont toutes funestes sauf un petit nombre. (...)

Pour l'athlète, le gladiateur et quiconque exerce son corps, cela prédit maladie, car c'est le sexe faible qui a du lait.

(À suivre)

Cauchemar moderne. |

Côté cinéma, le mois de février fut très riche, avec d'abord deux docus qui font du bien, partis à la recherche du vrai visage de ce pays et de ses habitants.

Marie-Monique Robin a suivi pendant quatre ans, dans une petite ville de province, une expérience insolite : l'État donne quelques sous à une association qui paie au SMIC une quinzaine de chômeurs, à charge pour eux de trouver du boulot. Ils s'y mettent ensemble. Récups diverses, couture, jardinage, soins aux vieux, ces pionniers héritent de mille petits boulots dont aucune entreprise ne veut, car non rentables. Et ça marche ! Ils coûtent moins cher à la société que s'ils restaient des assistés. À Mauléon, aujourd'hui, l'équipe compte plus de cent membres, tandis que l'expérience essaime un peu partout dans le pays. Nouvelle cordée donne longuement la parole à ces êtres cassés par la vie qu'on voit peu à peu se reconstruire, retrouver l'estime de soi et celle des autres. Ils n'ont pas des looks de stars, ces héros anonymes, loin de là, et pourtant, qu'ils sont beaux.

Après la province, la banlieue de Paris : dans Nous, Alice Diop parcourt, comme le fit François Maspéro naguère dans son beau livre Les passagers du Roissy-Express, la ligne B du RER. On s'arrête à diverses stations pour rencontrer, là aussi, des personnes remarquables et pour la plupart invisibles en temps normal à l'écran. Portraits on ne peut plus contrastés : d'un côté, des intégristes lugubres et des chasseurs à courre peu amènes ; de l'autre, ceux, à la peau souvent foncée, qui font pour nous les sales boulots, nettement plus attachants ; en prime, l'écrivain Pierre Bergounioux. Des vieilles dames dévastées par l'âge se racontent, et elles sont belles aussi. Tous font preuve d'un naturel étonnant. La réalisatrice a dû les ensorceler. Et quelle beauté aussi dans les images...

Alice Diop |

Et puis deux fictions, on ne peut plus différentes. Du flamboyant Guillermo del Toro, Nightmare alley, l'un de ses plus luxuriants cauchemars, digne héritier des merveilles anciennes, de Freaks aux films noirs de l'Hollywood d'après-guerre. Un enchantement.

Aussi discret que le précédent est tonitruant, Introduction du coréen Hong Sang-Soo. Un jeune homme qui rêve d'être acteur, la jeune femme qu'il aime et qui s'en va, un médecin père du garçon, un grand acteur son patient, il ne se passe pas grand-chose mais par la grâce d'une narration subtilement déroutante, du raffinement de la mise en scène et des images en noir-et-blanc, ce petit chef-d'œuvre de dépouillement garde d'un bout à l'autre une présence hypnotique.

Nightmare Alley |

Et aussi deux bonheurs musicaux.

Commencé l'écoute intégrale des symphonies de Haydn, en remontant le temps à partir de la dernière, n°104 pour atteindre le n°67. On ne s'en lasse pas. De loin elles se ressemblent toutes, et de près c'est une surprise permanente. Une splendeur. Les matériaux sont ce qu'il y a de plus classique, mais le compositeur les agence, comme les pièces d'un meccano, avec une invention, une malice, une délectation perpétuelles. Ce jaillissement joyeux devrait être conseillé par les médecins aux déprimés. Mozart peut parfois devenir pour nous un frère ; Haydn, c'est tout de suite un ami.

Trois perles de l'immense collier, sur dailytube : La 84 par Harrigan, les 81 et 77 par Hogwood.

Second bonheur : la Framboise Frivole. Deux Belges, multiinstrumentistes et multivocalistes, dans un pot-pourri méli-mélodique effréné, brassant tubes classiques, standards jazziques, variétoche et textes surréalisto-pataphysiques. Un joyeux délire. Dans une petite salle parisienne, une grande soirée.

Peter Hens et... |

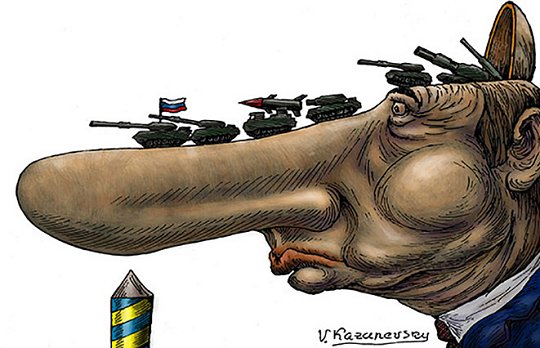

Tous ces bons souvenirs peuvent-ils atténuer le chagrin qui nous tombe dessus en cette fin de février ? L'ogre russe attaque avec toute la violence bestiale dont il est capable. Voilà ce que c'est, le pays de mes ancêtres, de toute éternité : une brute, juste capable de semer la terreur, chez elle et chez ses voisins. Les tsars, Staline, le soudard actuel, même combat. La sainte Russie se vautre depuis toujours dans la boue et le sang, avec l'éternelle bénédiction des popes.

Que diraient-ils aujourd'hui de cette honte, mon grand-père originaire de Russie, ma grand-mère ukrainienne et mon père, né en 1918 non loin d'Odessa ?

On voit enfin... |

On ne va pas pour autant cesser de lire. Au programme, en principe, Musset toujours, Claudel, Davenson, Deck, Irish, Garcia Freire, Deniel-Ternant et Denis.

www.lesentierdugrandparis.com |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui.

Autrefois j'étais indécis, mais à présent je n'en suis plus si sûr.