Évangile de Jean, XIe siècle.

BRÈVES

N°168 septembre 2017

Insipide, mon incipit ?

J'espère bien que non ! Il claironne, il frime avec son petit jeu sonore de quatre sous. L'incipit (la première phrase d'un texte), ça compte énormément. C'est ce qu'on lit en ouvrant le bouquin en librairie. C'est le bonimenteur qui rameute le chaland, mais aussi, chez le bon écrivain, la phrase qui donne le la, qui tout de suite vous met dans le bain, et même, dans certains cas, l'objet fractal qui résume en quelques mots toute l'œuvre.

«Longtemps, je me suis couché de bonne heure». Commencer ainsi À la recherche du Temps perdu, c'est nous dire non seulement «Moi, Proust, je vais longuement vous parler de mon enfance», mais surtout, de façon subtilement indirecte : «Je ne me couche plus tôt, je passe désormais mes nuits à écrire».

J'emprunte cette analyse au passionnant ouvrage de Laurent Nunez récemment publié chez Grasset : L'énigme des premières phrases. En dix-huit chapitres, l'auteur décortique celles d'ouvrages d'auteurs le plus souvent illustres (de Racine à Barthes en passant par Rousseau, Baudelaire, Flaubert, Zola, Mallarmé, Gide, Camus, Queneau, Aragon...), avec une dextérité de prestidigitateur. C'est d'une ingéniosité éblouissante. Repérant, par exemple, un vers faux dans «La halte à Collioure» d'Aragon, il nous explique pourquoi ces huit syllabes au milieu d'un poème en heptasyllabes ne sont pas une erreur, mais un coup de génie. Quant à son démontage subtilissime du nom de Lol. V. Stein, il aurait laissé Mme Duras sans voix.

Ici, le volkonaute, lecteur non moins subtil, sent poindre mon ironie. Bien vu ! Mon adhésion émerveillée à ce bouquin se nuance d'une pointe d'agacement — ce qui ne fait qu'augmenter pour moi son intérêt.

Non, je ne lui reproche pas certaines interprétations extrêmes : que l'auteur n'ait sans doute pas pensé aussi loin que son exégète ne veut pas dire que celui-ci ait tort. On sent plus d'une fois Nunez emporté, enivré par sa propre virtuosité, allant trop loin peut-être — ou peut-être pas. Ne confondons pas décoller et déconner. Il y a toujours moins de folie qu'on ne croit dans les délires interprétatifs, et Nunez se défend fort bien tout seul sur ce point :

«Oh ! Je n'ignore pas ce que mes microlectures ont d'hystérique : elles cherchent à savoir, coûte que coûte. Elles croient que chaque phrase est un coffre, dont les clés seraient forgées par la grammaire, l'étymologie, les figures de rhétorique.»

Ce qui me gêne, ce ne sont pas certaines erreurs manifestes. Comment peut-on dire que «si fidèle» ne veut rien dire, parce qu'on est soit fidèle, soit infidèle ? N'y a-t-il pas d'infinis degrés dans la fidélité ? Comment peut-on soutenir qu'il n'y a pas, dans Bouvard et Pécuchet, de relation entre la chaleur étouffante et le boulevard désert ? Ou qu'une silhouette ne peut pas se profiler, alors que les silhouettes vues de profil existent au moins autant que celles vues de face ?

Simples détails. Ce qui m'ennuie davantage, c'est que notre glosateur, si attentif à la musique des poèmes, semble étrangement sourd à celle de la prose. Il me semble difficile, par exemple, de comprendre la fascination exercée par le célèbre début de L'étranger : «Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas», sans se pencher sur son rythme. 3+4 / 5+3. Un chiasme. Une montée, une redescente. Retour au point de départ. Immobilité, indifférence.

Autre désagrément : l'auteur est fort savant, il a lu Barthes et Lacan, est-il obligé de le crier sur les toits ? D'exhiber à tout bout de champ son vocabulaire technique — déictique, rhématique, schize, protase, apodose —, tous ces froids outils de chirurgien, au risque de passer pour un cuistre et de mettre en fuite le lecteur qui n'a pas fait khâgne ?

(Je reviens sur ce livre dans le COUP DE LANGUE de ce mois, «Commencer ou débuter ?».)

Évangile de Jean, XIe siècle. |

Non, je n'ai pas d'actions chez Grasset, le hasard seul m'a fait lire après le Nunez un autre livre issu lui aussi de la collection «Le courage», émanation de la revue homonyme parue chez le même éditeur. Fondée par Charles Dantzig, elle est annuelle, volumineuse, nourrissante et goûteuse, dit-on ; son n°3 est sorti ce printemps. Quelqu'un peut-il me la prêter ? 30 euros, c'est lourd...

Sinon j'oublie, de Clémentine Mélois, n'a rien à voir avec l'essai nunézien. Sur la couv on a marqué «roman», c'est faux, ce doit être un gag. La jeune auteure, qui s'était déjà faite remarquer par un recueil de pastiches, Cent titres, et un livre jeunesse décalé, Jean-Loup fait des trucs, propose ici une formule originale : à partir de 99 listes de commissions ramassées dans la rue, reproduites ici en couleurs, elle invente le discours de son scripteur, déroulant une collection de portraits-express (une page maximum) épatants. Il y a là le révolté, le musicos, la ménagère qui en a marre de faire la cuisine, la femme qui a ses règles, quelques neuneus, divers chtarbés, toute une comédie humaine, tous observés d'un œil aigu et gentiment narquois, chacun avec sa langue propre saisie avec un mimétisme frappant. C'est vif, astucieux, drôle, émouvant à l'occasion. On voit rarement le rapport entre la liste et le portrait, mais quelle importance ? Comment ne pas se mettre à genoux, par exemple, devant ça :

On a tous des doutes, des angoisses en permanence, c'est normal. Mais la prière c'est le moment de la journée où je me pause, où je me détends dans la simplicité, dans un cœur à cœur avec Jésus. Je dis au Seigneur que je l'aime, je l'écoute à travers la parole, je fais le vide. L'essentiel ce n'est pas de comprendre. Une fois qu'on a compris ça, l'Esprit saint est en nous. Je reçois l'amour de Jésus et ça me donne la force de le donner en retour, au quotidien. J'ai une de ces pêches après ça, je me sens légère, c'est encore mieux que d'aller à la piscine.

On pourrait voir dans Sinon j'oublie un brillant exercice de style, mais on pressent que c'est davantage. On est prêt à parier que cette justesse du regard, cette maîtrise de la langue, bref, que ce talent éclatant va s'épanouir dans d'autres livres. On le devine dès l'incipit, dans la très belle introduction : «Quand j'étais enfant, les plus beaux dimanches étaient ceux des virées à la décharge publique (le tas d'or dur).» Et plus loin : «Ce que les autres jetaient, nous en faisions des trésors.»« Intérêt pour l'infra-ordinaire, jeu avec les mots, cela ne rappelle rien ? L'ombre tutélaire de Perec plane sur Sinon j'oublie.

Notre liste à nous... |

Débuter par des pastiches, comme Clémentine Mélois, c'est plutôt bon signe. Je me souviens que Modiano, à l'entrée de son premier livre, La place de l'étoile, nous balance une page étourdissante à la manière de Céline. Proust lui aussi, tout jeune, sous le titre «L'affaire Lemoine», repris dans Pastiches et mélanges, imite à la perfection quelques grands auteurs.

Le voici justement, Proust, avec le livre tiré au sort par Carole ce mois-ci. Un livre embarrassant : il me laisse froid sans que je sache pourquoi. Ce Marcel Proust appartient à la collection Maison d'écrivain des défuntes éditions Christian Pirot. La maison en question, c'est évidemment celle où Marcel enfant passa quelques vacances, à Illiers, non loin de Chartres, chez ses oncle et tante Jules et Léonie Amiot, séjours qui dans la Recherche allaient prendre une dimension démesurée, inspirant les pages célèbres sur la maison de tante Léonie à Combray.

La maison est là, photographiée sous toutes les coutures, mais les images médiocrement reproduites peinent à susciter l'émotion. L'auteure, Diane de Margerie, est honorablement connue ; elle a une relation privilégiée avec Proust qu'elle connaît par cœur, et lui a consacré plusieurs livres. Sa description de la maison est naturellement le prétexte pour étudier le passage du réel à la fiction, sujet inépuisable. Son érudition sans défaut alimente des analyses le plus souvent pénétrantes — un peu verbeuses ici ou là peut-être. Elle se met en scène par moments, et pourquoi pas ? Sa ferveur est touchante. Alors pourquoi suis-je à peine touché ?

Je me demande si au fond la vie réelle de l'écrivain, je ne m'en fiche pas un peu. Proustien inconditionnel depuis plus d'un demi-siècle, je n'ai jamais fait le pèlerinage d'Illiers-Combray. En ai-je envie ? Pas vraiment. Tout est dans l'œuvre. Et dans ce livre honorable, que je ne déconseille certes pas, il suffit qu'apparaissent quelques lignes de la Recherche çà et là, pour que la lumière qu'elles diffusent rende ce qui les entoure un peu gris.

La gloire ! |

Pendant douze mois j'ai relu Corneille, qui le mérite amplement. Pour cette nouvelle saison, on change de décor : au programme, S.M. la S.F !

Donner du Sa Majesté à la Science-Fiction ? Si certains la portent aux nues, d'autres la regardent de haut. Plutôt proche des premiers, j'ai été marqué à vie par certains de ses classiques, Le monde du à de Van Vogt, Les enfants d'Icare d'Arthur C. Clarke, Abattoir 5 de Vonnegut et surtout le terrifiant Ubik du génial Philip K. Dick. La lecture enchanteresse d'Infinités, de la jeune Vandana Singh, il y a quelques semaines, a réveillé mon envie de grands voyages dans le temps, l'espace et l'imaginaire. Mais ce qu'on recherche à travers ces fictions débridées, en fin de compte, paradoxalement, n'est-ce pas une vision plus pénétrante du réel ? Comme l'écrit Vandana Singh elle-même :

«Elle continua de lire ses romans de science-fiction, car plus que jamais, ils lui semblaient refléter sa prise de conscience de l'étrangeté fondamentale du monde.»

Merci à l'ami Michaël Thévenet, spécialiste du genre, qui m'a guidé dans le choix de douze livres.

Louées soient les images... |

Première étape : Solaris, de Stanislas Lem, traduit du polonais par Jean-Michel Jasienko (Denoël).

Un homme rejoint une station spatiale au-dessus d'une planète lointaine, dont la surface est «un monstre doué de raison, un océan-cerveau protoplasmique, enveloppant toute la planète et gaspillant son temps en considérations théoriques extravagantes sur la réalité universelle ; nos appareils, par surprise, avaient saisi les bribes infimes d'un formidable monologue, qui se déroulait éternellement dans les profondeurs de ce cerveau démesuré et qui, forcément, dépassait notre entendement.»

Aller à la rencontre de ce qui nous dépasse, n'est-ce pas la raison d'être de la SF tout entière ?

Les occupants de la station ont un comportement bizarre, les phénomènes effrayants se multiplient, le héros lui-même voit la femme qu'il aimait jadis, morte alors par sa faute, réapparaître. Serait-ce l'océan qui matérialise les fantasmes du nouveau venu ? Le fait-il pour entrer en contact avec lui ?

Il n'y aura pas de réponse. L'océan garde son mystère, et tout ce que le héros aura gagné, c'est la conscience de ce qui échappe à son entendement, hors de lui et en lui :

«L'homme est parti à la découverte d'autres mondes, d'autres civilisations, sans avoir exploré ses propres abîmes, son labyrinthe de couloirs obscurs et de chambres secrètes, sans avoir percé le mystère des portes qu'il a lui-même condamnées.»

Le lecteur, lui, quitte Solaris dans la perplexité et la tristesse, ce qui n'empêche pas l'enchantement, tant cette aventure baigne dans une poésie intense, un sentiment d'émerveillement terrifié.

Solaris a été adapté au cinéma par Tarkovski, puis par Soderbergh. Passer derrière Tarkovski, quelle inconscience...

La version Tarkovski (1971) |

J'ai lu jadis, dans une anthologie de SF, une terrible histoire de bataille entre deux forêts ; j'y ai repensé en lisant La vie secrète des arbres, de Peter Wohlleben, traduit de l'allemand par Corinne Tresca (Les Arènes). Ce livre a un point commun avec les romans de SF : il raconte des choses incroyables qui nous font rêver. Et pourtant, il ne fait que décrire le réel.

L'auteur vit parmi les arbres, les étudie avec passion, et s'appuie sur les connaissances scientifiques les plus pointues. On peut donc le croire : nos voisins les arbres sont bien plus évolués qu'on ne le croit. Ils savent communiquer entre eux et agir pour se défendre, en émettant certaines substances par exemple. Et si, entre espèces différentes, c'est la loi du plus fort qui prédomine, à l'intérieur d'une l'espèce il existe une vraie solidarité et tout un système d'entraide.

L'auteur est un excellent conteur, un grand pédagogue, simple, imagé, chaleureux. On est émerveillé, là aussi. Le livre refermé, on ne pourra plus entrer dans une forêt comme avant — il s'y passe un nombre de choses inimaginable. On se dit que parler à un arbre, comme on l'a fait parfois en d'autres temps, n'était pas tellement idiot. Et que l'immense succès de ce livre, tout à fait mérité, montre que l'espèce humaine est peut-être — en partie du moins — sur la bonne voie.

Près de Niort. |

La lecture est un voyage. Tout voyage a ses heures difficiles. Visitant à tout bout de champ le royaume de la poésie, je me réjouissais de faire halte en août au Reverdyland. Pierre Reverdy, qui fut l'ami d'Apollinaire et des surréalistes, passe pour l'un de nos grands poètes, et l'un de ceux qui pratiqua la poésie la plus pure. J'avais aimé jadis le premier recueil de ses œuvres complètes, Plupart du temps. J'ouvre cette fois-ci le second, Main d'œuvre (1913-1949), riche d'un demi-millier de pages.

Ou plutôt je n'y entre pas. Moi qui traduis les poètes grecs à tour de bras, y compris les plus extrêmes, les plus obscurs, moi le vieux routier, je me sens soudain novice. Pendant tout le mois, chaque soir, je vais y revenir obstinément, tantôt prenant les poèmes à la suite, tantôt ouvrant le pavé au hasard pour tromper la surveillance des gardiens.

Rien à faire. Le plus souvent je ne sais même pas de quoi il parle, le poète, ni où il va. Je suis gêné par la forme trop régulière, les alexandrins récurrents, les rimes ou assonances insistantes parfois, alors que cette poésie du dépouillement, de l'impalpable, devrait, me semble-t-il, se dépouiller de ces vêtements anciens, trop chauds et confortables.

Par moments, tout de même...

Dans «À l'aube le veilleur», ce bel éclair :

Si les yeux trop ouverts se brûlent

À la flamme qui danse au fond de l'univers...

Ou «Un tas de gens», poème d'errance et de détresse :

Tremblantes les minutes brillent au bout des branches

Le paon noir de la nuit plein d'orgueil fait la roue

Les étoiles tournent et regardent

L'heure qui pousse son troupeau

Mais on cherche ceux qui le gardent

Et d'où vient ce bruit de grelots

Tout passe devant la fenêtre

Les ombres des vivants qui se sont arrêtées

Quand le soir descend sur les feuilles

Comme un presse-papier

Mais les autres marchent toujours

Dans le silence plus épais

Aucune lumière ne perce

Un homme s'est perdu

Le chemin de traverse

ne mène nulle part...

Aucune lumière ne perce / Un homme s'est perdu... |

La chanson, c'est de la poésie ? Ça dépend de qui écrit les paroles. Si c'est Brassens, oui.

Je m'étais offert, voilà plus de quinze ans, le coffret de l'intégrale, non moins intégralement écouté, avec en prime les beaux commentaires de René Fallet. Il est temps d'y revenir. D'où l'idée d'écouter un album par mois pendant un an.

Le premier, c'est La mauvaise réputation, de 1953, avec son gorille, son aurochs et son petit cheval, son marché de Brive-la-Gaillarde, sa chasse aux papillons, son parapluie... Trois chansons sur des poèmes de Paul Fort et une sur une ballade de Villon. Rien que des titres devenus des classiques, rien que des bijoux.

Après «La mauvaise réputation» où le poète se présente, campant son personnage de doux anar, voici tout de suite la mort avec «Le fossoyeur», où la voix du chanteur prononçant le [oi] de «fossoyeur» se fait admirablement funèbre :

Les vivants croient que je n'ai pas de remords

À gagner mon pain sur le dos des morts (...)

Si du fond de la terre on voit le bon Dieu

Dis-lui le mal que m'a coûté

La dernière pelletée...

Pourquoi le savoureux «Mauvais sujet repenti» n'est-il donné qu'en bonus ? Brassens craignait-il que le public d'alors ne l'identifie au héros de la chanson, barbeau de son état ?

«Mon vieux, par moments / T'as une figure d'enterrement...» |

On parle peu de prix littéraires sur ce site : la marchandise trop souvent faisandée qu'il nous servent n'incite guère à la consommation. Mais faisons une exception pour l'un d'eux, très différent des autres.

Le prix Loin du marketing a été fondé en 2009 par Gérard Lambert-Ullmann, alors libraire à Saint-Nazaire, l'une des grandes figures héroïques de la profession. C'est là déjà un gage d'exigence et de qualité. Comme son nom l'indique, le prix est voué à récompenser un auteur dont l'éditeur n'a pas les moyens de se payer de la pub, ignoré du même coup par les médias, et dont le seul atout est la qualité de ses écrits, le pauvre.

Écoutons le fondateur du prix :

«Il sera décerné chaque année le 15 août pendant le sommeil des commerciaux. C'est un prix strictement honorifique. Son lauréat sera au mieux gratifié d'une bonne bouffe arrosée à sa convenance s'il s'aventure jusqu'à Saint Nazaire.»

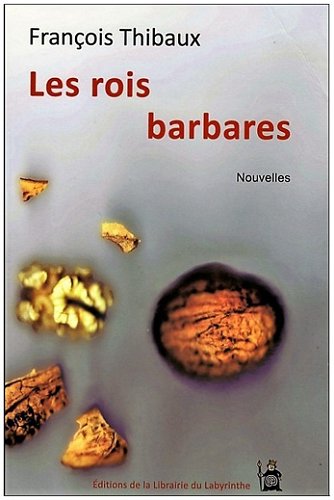

Au palmarès, rien que du surfin, à commencer par Pierre Autin-Grenier et Valérie Rouzeau, plus d'une fois encensés ici même. Et cette année nous voyons couronné un autre habitué de volkovitch.com : le romancier et nouvelliste François Thibaux, pour l'ensemble de son œuvre.

Le fondateur-donateur déclare :

«Pour moi, François Thibaux est un grand écrivain ; quelqu'un de profondément émouvant, à la fois subtil explorateur de l'humain et sublime funambule sur mots. Sans tapage, il écrit des livres qui ne se referment pas à la dernière page, s'imprimant dans le crâne et sous la peau comme une chanson amère et douce.»

Thibaux est présent dans nos Brèves d'août 2009, février, juillet et octobre 2010, janvier, juin et septembre 2011, mars 2012 et janvier 2017 à l'occasion de son opus le plus récent : Les rois barbares (Librairie du Labyrinthe). Et ce n'est sûrement pas fini.

Quant à moi, je m'engage à lire et commenter ici, chaque année, le nouveau lauréat du prix.

Le petit dernier. |

Si les journées étaient plus longues et mes Grecs moins accaparants, j'accompagnerais plus souvent Carole dans les expos de peinture. Mais pas question de manquer celle-ci : Peindre la banlieue, de Corot à Vlaminck, 1850-1950, présentée à Rueil puis Issy-les-Moulineaux.

Il y avait là (c'est fini, hélas) un imposant ensemble de 150 toiles, avec, outre les précités, Manet, Monet, Pissarro, Morisot, Sisley, Cézanne, Utrillo, Gauguin jeunot, Marquet, Dufy, Denis, Fautrier, mais aussi une foule de petits-maîtres. Il est bon de ne pas voir que des chefs-d'œuvre : ceux-ci n'en ressortent que mieux.

L'intérêt de cet accrochage est sans doute historique et géographique plus que pictural ; il est passionnant — et le plus souvent douloureux — de contempler toutes ces douces campagnes aujourd'hui disparues, mais cela n'empêche pas l'émotion artistique, loin de là.

Je rencontre pour la première fois des Gromaire que je ne trouve pas hideux ! Certaines stars ne sont sans doute pas ici à leur meilleur, mais plusieurs toiles d'inconnus nous séduisent à leur place. Et si le sombre Vlaminck ci-dessous restera pour moi le grand moment de la visite, j'ai été scotché devant le tout petit «La plaine de Rueil, 1850» d'Adolphe Félix Cals, sans du tout savoir pourquoi.

Vlaminck, Clamart, 1948 |

Question cinoche, beau mois d'août.

Dans notre mini-rétrospective Guitry, un de ses derniers films, La vie d'un honnête homme (1953), l'histoire d'un homme riche et odieux qui commence une nouvelle vie en se faisant passer pour son jumeau. Scénario très astucieux et très amer une fois encore, avec un Michel Simon prodigieux dans son double rôle.

Le vilain jumeau... |

Dans Les Vikings (1951), l'excellent Richard Fleischer fait mieux qu'éviter le ridicule : sa reconstitution, menée par un Kirk Douglas en pleine forme, est vivante et truculente à souhait.

En voyant ça, on pouvait craindre le pire. |

Pour couronner le tout, trois précieux bijoux :

P'tit Quinquin (2014), mini-série télé où Bruno Dumont réussit à faire défiler toute une série de taiseux, de tarés, de chtarbés, sans jamais se moquer d'eux, mêlant l'émotion au burlesque avec une finesse omniprésente derrière la farce. On dirait Freaks co-réalisé par Bernanos et Tati.

P'tit Quinquin et son amoureuse |

Dans Avant la fin de l'été (2017), pour son premier film, avec un budget de misère (10 000 fois moins que Valerian), la très jeune Maryam Goormaghtigh suit trois potes à elles, étudiants iraniens en France, dans leur vadrouille vacancière dans la France profonde. Entre docu et fiction improvisée, c'est un miracle de fraîcheur et de tendresse. On se croirait chez Jacques Rozier.

Maryam Goormaghtigh |

Et enfin voici Djam (2017), de Tony Gatlif, périple de deux filles, l'une Grecque, l'autre Française, entre Lesbos, Istanbul et Kavàla. Un film tout en zigzags, débordant d'émotions et de musiques superbes, qui loin des clichés touristiques nous plonge dans la vraie Grèce d'aujourd'hui. La jeune Daphné Patakia enflamme l'écran.

Djam (Daphné Patakia) et son acolyte (Maryne Cayon) |

La corrida n'est ni un art, ni un sport, mais j'avoue que son côté barbare m'a longtemps moins ému que son intense et impressionnant rituel. Puis, peu à peu, porté par l'évolution des esprits, je me suis senti de plus en plus solidaire du taureau. Jusqu'à l'autre jour où sur dailytube j'ai vu un manifestant anti-corrida descendu dans l'arène se faire piétiner sauvagement par quelques aficionados. pour un peu ils l'auraient tué. C'est là que mon reste d'indulgence pour la tauromachie est mort, les coups de quelques bêtes brutes lui ayant porté l'estocade.

Contre la corrida |

Musique, adoucis nos mœurs !

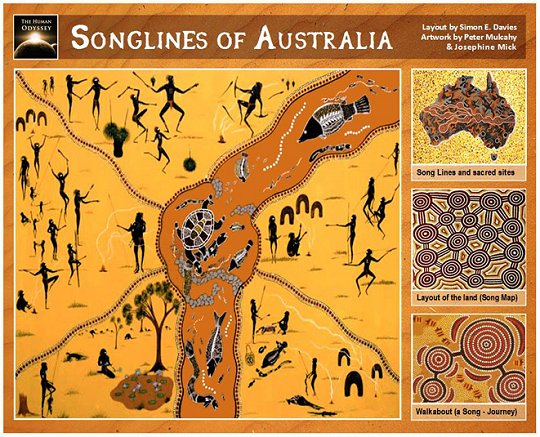

Dans le lecteur de CD ce mois-ci, sous le titre Songlines, cinq œuvres récentes de Philippe Hersant : la pièce éponyme pour petit ensemble, In Black pour piano, une Sonate pour violoncelle seul, Six bagatelles pour clarinette, violoncelle et piano, In die ferne pour baryton et piano sur des poèmes allemands.

Formations différentes, climats différents, et pourtant une impression d'unité se dégage de l'ensemble : puissance expressive (la plupart des pièces ont pour matrice des textes et/ou des images précis), raffinement de l'harmonie et de l'orchestration s'il y a lieu, et peut-être aussi une certaine façon que la musique a d'avancer, ou peut-être, par moments, de ne pas avancer, de ralentir le temps, revenant sur soi en lents mouvements tournants, un peu comme les Riley and co mais de façon plus discrète et subtile. Bref, un enchantement.

Les songlines, dans la cosmogonie aborigène, ce sont... |

Et pour finir, l'info que tous attendaient : les plantations de Carole, en dépit de ses craintes et angoisses, des limaces, des pluies et des coups de soleil, se portent bien ! Les raisins mûrissent, les pommes s'arrondissent ! Nous croulons sous les framboises et les tomates ! Certaines de celles-ci pèsent 800 grammes, et ce sans la moindre chimiothérapie. La preuve est faite une fois de plus : la permaculture, ça marche ! Fuck you, Monsanto !

Une infime partie de la récolte. |

En octobre, on évoquera les livres de Vuillard et Deuley, Crébillon et Simenon, Vigny, Roth et Rosny, plus des films, plus un peu de zizique, plus un zeste d'actualité, comme d'hab.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Quand on lit les mêmes livres que tout le monde, on pense comme tout le monde.

Celui qui sait où il va n'ira pas au-delà ; il a fermé son horizon, délimité son parcours.