Brave bête.

BRÈVES

N°142 Juillet 2015

Athènes, début juin.

L'hôtel Phèdra où nous faisons halte se trouve derrière l'Acropole. Tôt le matin, la belle voie piétonne au pied du Parthénon est vide. La ruée commence à neuf heures. Noria des cars, groupes derrière leur guide, cohue internationale. Une chanteuse à voix lance O sole mio. Plus loin, un accordéoniste roumain joue l'irlandaise Chanson de Lara.

La colline de Filopàppou, à deux pas de là, quasi déserte.

Je ne connaissais pas encore la Grèce en juin. Partout les fleurs débordent. Entre les deux voies de l'autoroute vers Vòlos, une rangée ininterrompue de lauriers blancs, roses et rouges. Sur la montagne du Pìlio — l'ancien Pélion —, les centaures qui l'habitaient autrefois se planquent dans de profondes forêts toutes ruisselantes de sources.

À Horefto, au bord de la mer, où l'on nous a prêté une maison, nous voilà presque seuls. Dans l'unique rue, des chiens roupillent, l'air béat, ou se baladent librement, joyeux et affectueux.

Dîner à l'hôtel Marabout. Son propriétaire l'a baptisé du nom d'un poème de Nìkos Kavvadìas, ayant navigué avec lui jadis. Imagine-t-on en France un Hôtel Calligrammes, une auberge Aux yeux d'Elsa ?

De retour à Athènes, j'assiste à deux remises de prix littéraires : l'un des meilleurs poètes et des meilleurs traducteurs grecs, Stratis Pascàlis, reçoit un prix de traduction dans une librairie comble ; la revue Anagnòstis en décerne dix d'un coup dans une grande salle pleine elle aussi.

Frappé par le nombre de lauréats qui remercient chaleureusement papa, maman ou le conjoint. La famille, là-bas, c'est encore du solide.

La bibliothèque municipale du Pirée, où je suis invité à causer, bâtiment de taille modeste, à peine distinct des vieux immeubles qui l'entourent. Le centre culturel Onassis, où j'assiste à une conférence, immense palais de verre et d'acier, flambant neuf, d'un luxe écrasant.

Pour mes divers amis, dont aucun n'est armateur, la crise reste là et ils n'en voient pas le bout. Ils m'en parlent peu, avec pudeur et une lassitude infinie.

Brave bête. |

«...ces dieux de l'Antiquité dont on savait qu'ils étaient ignares, qu'ils avaient mauvaise haleine et ne se lavaient pas les pieds, dont on connaissait les orgies, mais qu'on était contraint d'honorer tout de même, puisqu'ils avaient constitué la religion de nos pères.»

Dixit Thierry Laget.

Les dieux de l'Antiquité grecque ne font qu'une brève apparition dans À des dieux inconnus que Laget a publié en 2003 dans la collection L'un et l'autre de Gallimard. Le sujet ? Difficile à dire. À partir d'une image infime venue de l'enfance — un vieux mur banal —, le livre nous promène de souvenirs en réflexions et anecdotes, glissant souplement de l'une à l'autre dans un désordre apparent de rhapsodie où l'on devine peu à peu la cohérence d'une sonate, ou d'un rondo : le thème du mur (le mur qui sépare, le mur qui empêche de voir mais permet d'imaginer, le mur sur quoi on écrit), qui revient comme un refrain chaque fois varié, illustre le thème central de l'ouvrage : la lecture.

«Même fermés, les livres respiraient, nous sentions leur haleine, ils projetaient dans la pièce, telle une braise refroidissant, les reflets d'histoires faramineuses et mouvantes...»

«La douceur et l'attrait de ces petits volumes étaient tels qu'on croyait, en les laissant, les manger, qu'on aurait pu les apporter en offrandes dans un temple hindou...»

À des dieux inconnus est une déclaration d'amour aux livres et à la lecture, une de plus, mais qui ne ressemble à nulle autre : libre, agile, maniant le paradoxe avec un humour et un mauvais esprit salubres — son éloge de la lecture barbante est un régal —, la pensée de Laget égale en souple virtuosité son écriture. Sa prose à haute tension a un éclat qui évoque celle de Michon — sacré compliment ! — dense mais sans lourdeur, conservant de la douceur dans son brillant. Et même si j'ai sans doute préféré, du même auteur, Provinciales et Bergers d'Arcadie (cf. Brèves n° 140 et 141), ce nouvel opus qui leur ressemble fort a lui aussi des allures de balade au jardin d'Éden.

Livre, mon amour |

Toute lecture n'est pas un paradis. Nos auteurs bien-aimés eux-mêmes peuvent nous décevoir, que ce soit leur faute ou la nôtre.

La maison Nucingen de Balzac, portrait d'un banquier prospère car véreux, récit d'un de ses coups les plus tordus, dénonciation des affinités magouilleuses entre banquiers et politiciens, me semblait une lecture d'actualité en ces temps où se confirme, comme l'écrit l'auteur, «l'omnipotence, l'omniscience, l'omniconvenance de l'argent» et la servilité des politiques face à lui.

Un narrateur anonyme surprend dans un restaurant la conversation de quatre experts en finance, qui exposent les turpitudes du banquier Nucingen. Quatre insupportables phraseurs qui s'écoutent pérorer, et dont les plaisanteries, en près de deux siècles, ont eu le temps de s'éventer. Quant aux machinations financières, démontées par Balzac avec un luxe de détails gourmand, je n'y comprends que couic ; je me sens si étranger à ces jeux que la lecture de ce roman pourtant court aura été pour moi l'interminable traversée d'un désert — même si l'on meurt plus rapidement de soif que d'ennui.

C'est humiliant. Comment puis-je continuer d'accabler les banquiers de mon mépris si je me sens à ce point petit garçon, voire carrément crétin, devant leurs tours de passe-passe ?

Les banquiers sont éternels... |

Le tirage au sort mensuel me fait retrouver, merci Carole, le mexicain Juan Rulfo. J'avais découvert jadis ses deux grands livres, Pedro Páramo et Le llano en flammes, dans une traduction en grec ; je lis cette fois le roman Pedro Páramo dans la nouvelle traduction française due à l'excellent Gabriel Iaculli, chez Gallimard.

Un homme, envoyé par sa mère qui vient de mourir, arrive dans un village perdu où il doit faire la connaissance de son père, dont il ignore tout. Le village est désert, le père est mort, tout le monde est mort apparemment. On apprend ce qui s'est passé là-bas, que le père, Pedro Páramo, était une crapule sanguinaire, qu'il a été amoureux fou d'une folle, et peu à peu on s'aperçoit que tout le monde est là encore, que le village désert est surpeuplé de fantômes.

«Ce village est plein d'échos. Ils semblent avoir été reclus au creux des murs ou sous les pierres. Quand on marche, on a l'impression qu'ils vous emboîtent le pas. On entend des craquements. Des rires. Des rires très anciens, comme lassés de rire. Des voix usées d'avoir trop servi.» On ne sait plus où on en est, ce qui est passé, ce qui est présent, qui est mort et qui est vivant, car tout est raconté dans le désordre et c'est bien ainsi, et l'aspect fantastique du récit non plus n'a rien de gratuit, de décoratif, c'est la réalité même de ce pays tragique où la misère et la mort sont là, toujours, partout, sous un soleil de plomb. Ce pays qu'on dirait, à l'image du village, «voué au malheur, tout poisseux d'infortune».

«J'y vois toujours moins clair», dit l'un des personnages. Autrement dit, la destinée humaine est un mystère impénétrable. Il est normal, et souhaitable sans doute, qu'on perde un peu le fil de ce qui se passe dans Pedro Páramo, mais comment ne pas être frappé, puis hanté durablement, par le lourd désespoir qui s'en dégage, par la beauté sèche et accablante de ces pages terribles ? La moindre description nous raconte, mine de rien, une foule de choses et nous serre le cœur :

«L'aube était encore lointaine, le ciel plein de grosses étoiles gorgées d'insondable nuit ; la lune s'était levée un moment, puis elle était partie. C'était une de ces lunes tristes que personne ne regarde, auxquelles nul ne prête attention. Elle était restée là un moment, défigurée, sans donner aucune lumière, puis elle était allée se cacher derrière les hauteurs.»

Lire Pedro Páramo, c'est comprendre enfin, ou se rappeler, que le moindre lieu grouille de fantômes — même dans nos contrées plus douces —, de fantômes qui nous appellent et que presque toujours on n'entend pas.

Juan Rulfo dialoguant avec la mort. |

Un vent de folie, décidément, souffle sur mes dernières lectures.

Jacques Géraud s'était déjà fait remarquer dans les Brèves de mai avec son savoureux Photoromans. On le retrouve aujourd'hui avec Proustissimots, 69 additifs à la Recherche du temps perdu. Règle du jeu : un titre en forme de mot-valise, suivi de sa définition et illustré par un bref pastiche proustien. Exemple :

AMNÉSISTE. Enclin à chuter dans les trous de mémoire.

Depuis ma rencontre fortuite, à Balbeach, avec le docteur Alzheimer, je ne faisais plus que tituber sur la digue, en proie à la vague sensation que d'un instant à l'autre j'allais tomber dans un grand trou tout au fond duquel j'aurais au moins l'avantage, dans cette sérénité abyssale, d'oublier tout, à commencer par je ne sais quel Temps prétendument perdu dont je pourrais, enfin, dès lors que bel et bien amnésiste, me tamponner le coquillard, en espérant que tranquillement blotti dans ces profondeurs où j'aurais chu, loin des futilités et vanités du monde, je n'aurais pas à voir descendre sur les flancs de mon grand trou, s'aidant de cordes et d'alpenstocks, ma grand-mère et maman et peut-être, qui pis est, multipliées à autant d'exemplaires que de moments du Temps où j'avais eu à les connaître, même si tout me laissait déjà accroire que, ouf, je ne les reconnaîtrais plus.

Géraud avait déjà deux fois (dans Proustites chez P.O.L et Petits proustillants chez PUF) infligé les derniers outrages à l'infortuné Marcel. La vénération quasi universelle qui entoure ce dernier a certainement de quoi exciter la verve d'un maître en irrespect, mais la vraie raison de cet acharnement est sans doute ailleurs, dans la dimension monstrueuse de l'œuvre proustienne, avec ses phrases géantes, son allongement infini. Les scènes imaginées par Géraud, très variées par ailleurs, reproduisent jusqu'à l'obsession la même figure : l'accumulation, la prolifération, la progression d'une phrase à rallonges vers un cataclysme final. Et de ce qui pourrait passer à première vue pour un aimable divertissement littéraire, une farce égrillarde, poilante et bon enfant, dont l'auteur s'adjuge au passage, avec clitorisque, dilsexy, loverdose, lupanard, mamyfestation, nanamorphose, onomatopless, propagandhiste, stupréfaction et quelques autres, le titre convoité de champion de France du lancer de mots-valises, se dégage insensiblement, à force de démesure dans l'écriture, d'exubérance folle et d'étrangeté dans l'imaginaire, un mélange détonant de malaise et d'euphorie porteur d'une poésie d'autant plus séduisante qu'imprévue.

Tu te souviens, Marcel ? |

Autre bel exemple de dinguerie littéraire : L'honneur de Pédonzigue, de Roger Rabiniaux. Si le bouquin de Géraud et celui-ci ont au moins deux points communs : un penchant marqué pour les choses du sexe et une invention langagière débridée, allant ici jusqu'à l'orgie perpétuelle, ils sont en même temps très différents. Pédonzigue décrit une petite ville de province et la médiocrité humaine en général, et ce dans une langue ahurissante, mêlant mots inconnus et autres plus ou moins sauvagement déformés (trublière, frangeton, arcisse, requimpette, salpinguette, badouseux, bazigue, bouibouille, escrougnasser, s'empignouffrer, retrousson, ploplotte, bidondaine...), le tout charrié, chose peu commune, par des vers déguisés en prose. Du genre :

Lorsque tu me mignouttes de la fraîche au minin, j'oublie la grande route et le proche demain qui rôde sous les voûtes, veille au long des chemins.

J'oublie le lent faubourg aux étoiles de pluie et ma ployante vie qui chante sans amour... J'oublie le fond des cours où le jour est de suie, en toi je les oublie, chaleur de mon amour.

Si l'ambiance, presque toujours, est satirique, truculente, rabelaisienne (l'énumération des titres de la bibliothèque municipale s'ébroue joyeusement derrière le chapitre VII de Pantagruel), les cadences régulières et les rimes installent une espèce de chant, de lyrisme paradoxal et même, parfois, comme ci-dessus, une légère lueur d'émotion.

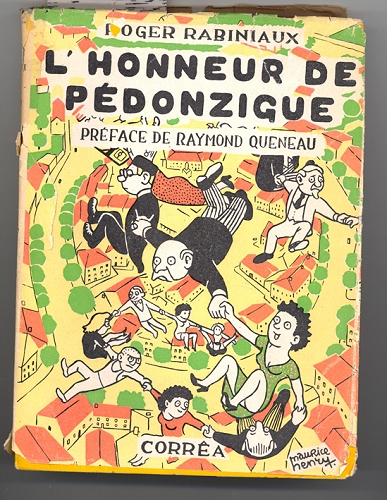

L'honneur de Pédonzigue estomaqua Queneau qui préfaça la première édition, publiée en 1951 chez Corrêa par un certain Maurice Nadeau. Rabiniaux, dans le civil, fut préfet ! Anarchiste rentré, il se défoula dans ce roman et quelques autres moins connus avant d'être totalement oublié, sauf par devinez qui ?

Par Éric Dussert naturellement, qui l'extrait de l'oubli dans son opus monumental, Une forêt cachée (La table ronde), en compagnie de 155 autres gens de plume rescapés. Ô Dussert, bienfaiteur des morts, m'accueilleras-tu dans ton tome II si je claque avant toi ? En attendant, on se voit quand ? J'insiste pour payer le café.

La couverture originale. |

La folie, ce n'est pas fini ! Voici Terminus radieux d'Antoine Volodine, roman immense comme la Sibérie où il se déroule dans un avenir lointain, après «des millénaires écoulés pour rien, simplement pour en arriver à l'effondrement de l'égalitarisme et à une même gueuserie qu'au temps des premiers nomades.» Une Sibérie irradiée, contaminée, invivable où des poignées de survivants se traînent dans la taïga, la maladie, le désespoir et la folie à la recherche d'un camp façon goulag — autrement dit d'un paradis en comparaison de leur enfer. Sont-ils encore vivants, ces zombies ? «Peut-être qu'on est déjà morts, tous les trois, et que ce qu'on voit, c'est leur rêve», dit l'un d'eux. En effet, ils remuent toujours mais ils sont morts, et les autres aussi sans doute. Ça grouille de morts-vivants comme chez Rulfo, dans un vertige catastrophiste comme chez Géraud, une débauche énumérative comme chez Géraud et Rabiniaux (noms inventés de plantes, de langues, d'instruments de musique, d'écrivains...), et j'ai l'impression sans doute sénile que peu à peu tout se mélange, que tous les livres communiquent entre eux comme les salles d'un palais des cauchemars.

Celui-ci, qui a reçu je ne sais quel prix (sûrement pas doté par AREVA), pourrait bien être le sommet de l'œuvre volodienne. C'est somptueusement féroce, halluciné, monstrueux, grandiose, admirable — et un peu écrasant, je l'avoue, pour les petites natures dont je suis. On a peu à peu l'impression que l'auteur, irradié par son propre livre, perd la notion du temps, que les époques et les lieux se mêlent pour lui comme pour son personnage de chamane tout-puissant et qu'il ne nous sortira jamais de cette immensité. Le lecteur, hélas, resté dans le temps banal des horloges, doit à présent passer à d'autres livres et à des activités moins nobles... Après avoir longuement crapahuté dans cette Sibérie sans fin, émerveillé en même temps qu'accablé, j'ai fini par décoller peu à peu et survoler à vitesse d'avion les dernières pages.

Antoine Volodine et la mort. |

Avec les films du mois, même phénomène : sans que ce soit le moins du monde concerté, ils semblent se faire mutuellement écho.

J'aime regarder les filles de Frédéric Louf (2010), Taxi Téhéran de Jafar Panahi (2015), Mustang de Deniz Gamze Ergüven (2015), Trains étroitement surveillés de Jiri Menzel (1966) : de la France à la Tchécoslovaquie en passant par l'Iran et la Turquie, on a beau voyager beaucoup, les thèmes s'entrelacent : garçon blessé (moralement et physiquement) chez Louf et Menzel, suicides adolescents chez Menzel et Ergüven, poids du puritanisme chez Ergüven et Panahi.

La scène la plus célèbre. |

Quatre excellents films, assurément. La douce amertume de Trains étroitement surveillés, vu jadis à sa sortie, s'est encore bonifiée avec l'âge et donne envie de revoir tous les petits bijoux du printemps de Prague ; le charme de J'aime regarder les filles, doux-amer lui aussi, aurait dû lui valoir un plus grand succès ; je ne partage pas entièrement l'enthousiasme généré par Taxi Téhéran, à cause d'une certaine roublardise qui nous présente comme cinéma vérité ce qui est visiblement mis en scène, mais ce filou de Panahi est profondément sympathique et son dispositif (la société iranienne défilant dans un taxi) fonctionne à merveille ; quant à Mustang, où cinq sœurs étroitement surveillées, en pleine cambrousse turque, se révoltent chacune à sa façon contre une société machiste et pudibonde, oublions ses quelques menues maladresses : ce premier film, frais et fort, quelque part entre Virgin suicides et Zéro de conduite, est illuminé par la beauté, la grâce, la vitalité des cinq jeunes rebelles. J'ai autant aimé les regarder que la superbe garce du film de Louf, c'est tout dire.

Comme les cinq doigts de la main. |

Côté musique, un coffret de chez Brilliant permet d'écouter en quatre CD ce qui est sans doute la quintessence du romantisme : les nocturnes pour piano. Difficile de définir précisément le nocturne, en dehors de son atmosphère plutôt mélancolique. On peut entendre ici ceux (un peu pâlichons) de John Field qui créa le genre, de Chopin surtout qui le porta aux sommets, mais aussi d'autres compositeurs aujourd'hui obscurs : Pleyel, Kalkbrenner, Clara Schumann, Alkan, Dobrzynski, Maria Szymanowska, chez qui on trouve de bien agréables choses, et même des moments très forts.

Bart van Oort joue des pianos d'époque (Broadwood, Pleyel ou Érard, selon les cas), avec juste un peu trop de langueur parfois pour mon goût, mais j'ai peut-être tort, et cette musique jouée sur ces instruments-là est plus charmeuse que jamais. Avec nos Steinway de compétition actuels, on se croit dans une salle de concert immense où une star nous en met plein la vue ; avec les claviers d'époque, qui sentent bon le bois et le boyau, tout devient plus chaud, plus intime, on se trouve dans un salon où la jeune fille de la maison, une surdouée, joue devant parents et amis — elle ira loin, la petite Maria, le grand Chopin n'a qu'à bien se tenir !

Plus chaud, plus intime. |

À l'honneur le 1er août, Kerangal, Grenier, Chase, Sciascia, Lutz, Lipski, Lawrence, Balzac et Houellebecq peut-être — j'hésite encore.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au Genre humain, je la regarderais comme un crime.

Il est une façon de se préparer à la mort qui consiste à déchiffrer dans le présent les signes d'un désastre futur : je ne serai plus là, mais je ne serai pas non plus de ce naufrage.

Le Paradis est dispersé sur toute la terre, c'est pourquoi nous ne le reconnaissons plus. Il faut réunir ses traits épars.