Un petit vélo dans nos têtes.

PAGES D'ÉCRITURE

N°50 Novembre 2007

«On ne voyage pas pour voyager mais pour avoir voyagé», disait un certain Karl Kraus. Le voyage est fait pour aboutir à un livre. Il n'y a pas de voyages, mais des récits de voyage. C'est du moins ce que soutient Gilles Lapouge, dont les superbes Equinoxiales (Flammarion) m'ont dispensé naguère de me traîner jusqu'au Brésil. Dans les livres de Lapouge on voyage tout le temps, même si dans le petit dernier tout frais paru, L'encre du voyageur (Albin Michel), le personnage de l'écrivain-voyageur en prend pour son grade.

Lapouge a beau nous faire croire, avec son humour et son autodérision habituels, que lui-même est un piètre voyageur, ce nouveau livre, recueil de textes brefs, nous balade aux quatre coins de la boule ronde et nous en met plein la vue. Le conteur pète la forme, ça grouille de formules frappantes et de fins paradoxes, ça pétille, ça crépite, c'est du grand art et le seul reproche qu'on puisse faire c'est que l'artiste, peut-être, en fait parfois un peu trop... Mais se plaint-on de ce que la mariée soit trop belle ? D'accord, on ne retrouve pas là cette charge d'humanité qui fait vibrer sourdement la moindre ligne d'un Nicolas Bouvier, mais sitôt écrites, mes réticences me gênent : comment bouder les brillants solos de Lapouge — les corneilles de Goa, le sourire en Inde, le cruel portrait de l'Européen qui suit p.141 ou toutes les pages terribles sur les îles, ces enfers en forme de paradis, sur la Polynésie surtout, cet «empire du vide» ?

L'encre du voyageur incitant plus à la lecture qu'au crapahut, il fallait qu'il s'achève par deux textes à la gloire des livres : une virée du côté de chez Gracq géographe, et un hommage vibrant à la collection Terre humaine de Jean Malaurie — un trésor qui en effet vaut le voyage.

Eric Fottorino a un point commun avec Lapouge : l'amour de la belle phrase, de la formule qui frappe. Il y a dans son Petit éloge de la bicyclette (Folio Gallimard) certaines pages rutilantes comme un vélo de course neuf — un peu voyantes sans doute, mais ne chipotons pas, là non plus, devant ce petit livre vif et jouissif comme une échappée réussie.

Qui, Paul Fournel mis à part, peut parler vélo aussi bien que Fottorino ? Il fut un bon coureur amateur avant de passer au journalisme et devenir directeur du Monde. À quarante ans, il a couru le Midi Libre, six étapes de montagne, sur le même parcours que les pros. Le récit de sa préparation à l'aventure, Je pars demain (Stock), était déjà un petit miracle : le cyclisme faisait de nouveau rêver ! Non, pas les champions, ces éprouvettes roulantes, mais un petit amateur ! Pas une compétition, mais un simple entraînement !

Le récit de la course elle-même, publié au jour le jour en 2001 dans Le Monde, restait introuvable en volume. Le voici inclus dans ce Petit éloge, enfin, et je vibre en lisant comme jadis au bord des routes quand passaient les coureurs. D'accord, on sait ce que le cyclisme est devenu, et Fottorino mieux que personne, mais il sait aussi que dopage ou pas, les courses cyclistes restent une épreuve surhumaine. Il décrit le cyclisme pro, tout comme son équipée à lui, avec un parfait mélange de lucidité et de ferveur. On l'envie pour son exploit — et pourtant, quelles souffrances...

Cette centaine de pages coûte 2 € seulement ! Bientôt on nous paiera pour lire.

Un petit vélo dans nos têtes. |

Encore dit du bien d'un livre que j'aime. Est-ce bien habile ? La monotonie des éloges autour du Mal de pierres de Milena Agus, traduit de l'italien par Dominique Vittoz pour Liana Levi, a failli m'en détourner. Pas trop bon signe, l'unanimité. Je craignais une réplique du très vanté Soie d'Alessandro Baricco, lisse, agréable, consensuel et pour finir assez vide.

Eh bien non ! Mal de Pierres s'avère le contraire exact du best-seller baricquien, qui se dégonflait insensiblement sous nos yeux. Ici la pression monte peu à peu, par petites touches. Ce petit livre très dense, qui se déroule en Sardaigne (surtout) et sur le continent (un peu) pendant la dernière guerre et après, contient une foule de personnages, finement dessinés, avec au premier plan trois générations de femmes, dont l'héroïne, la grand-mère, qu'on dit folle — est-on sûr qu'elle le soit ?

Tout, dans cette histoire, paraît en même temps très proche du réel et subtilement décalé, étrange, mystérieux. Certains romans nous collent le nez au monde, d'autres nous aident à le fuir, les meilleurs étant sans doute ceux qui comme ce Mal de pierres font les deux à la fois. Il réussit ce tour de force avec une aisance étonnante. Et au moment où tout près de la fin on commence à se dire qu'on a passé un bon moment, un très bon moment, voici la dernière page soudain — non, pas de coup de théâtre fracassant, ce n'est pas le genre de la maison, juste un détail mais il change tout, on est foudroyé de bonheur, on a rarement lu d'aussi beaux éloges de l'imaginaire et cette folie qu'est l'écriture, et devant ces pages ultimes on est comme aux pieds d'une femme jugée d'abord très sympathique, dont brusquement on tomberait amoureux.

La même aventure, à quelques jours d'intervalle. Cette fois je suis dans l'Alabama vers 1935. Une petite ville du Sud profond, ce coin si proche du paradis, et de l'enfer. Les jeux de deux enfants. Leur père chéri, veuf et avocat. Un noir injustement accusé de viol qu'il défend vainement. Le poison du racisme ordinaire.

Ne tuez pas l'oiseau moqueur (Livre de poche), premier et dernier roman de Harper Lee, eut un succès immense dès sa parution en 1962. Succès mérité, quoique gênant dans un sens, trop bruyant, tant ce livre subtil noue avec son lecteur une relation d'intimité. On a rarement si bien décrit l'enfance, et son regard sur le monde adulte : l'héroïne, une fillette, nous fait même penser à Mc Cullers — sacré compliment... Peu à peu le tableau lumineux s'assombrit, les sourires se changent en rictus de haine, la violence rôde, la violence frappe, on s'interroge sur la justice et l'injustice, et on se dit que décidément ce très bon livre a bien des choses à nous dire, qu'il rejoint d'ailleurs une actualité brûlante — nous aussi, après tout, nous avons nos braves gens qui pensent comme des salauds.

Et alors qu'on croyait tout terminé, arrive la scène finale, incohérente, incompréhensible : la tentative de meurtre dans la nuit noire, l'apparition d'une espèce de fantôme, moment prodigieux, d'une richesse inouïe, qui rétrospectivement éclaire tout ce roman — même s'il reste, à plusieurs égards, admirablement mystérieux — et le fait passer de l'excellent à l'inoubliable.

Les livres dont on parle en cette rentrée, euh, pas très envie. Ce qui me décide à m'appuyer tout de même À l'abri de rien d'Olivier Adam (L'olivier) : son sujet (les sans-papiers dans la France d'aujourd'hui) et aussi une critique négative dans Le Monde — de celles qui attirent davantage que les éloges tièdes et convenus.

Une lecture citoyenne, un peu de bonne conscience, très bien, j'espère seulement que la BA ne va pas trop virer au pensum : cet Adam que je ne connais pas est sans doute un de ces jeunes romanciers malins, à l'écriture plaisante, facile, genre Bégaudeau ; une écriture bien sage sous ses dehors branchés, syntaxe désinvolte et oublis de virgules — je connais, j'écris pareil dans mes poussées d'audace timide.

Le début ne me rassure pas vraiment avec sa vision hypermisérabiliste des lotissements de la banlieue d'une ville du nord et de leurs habitants, avec au premier plan l'héroïne, mère de famille chômeuse au bord de la déprime, mon dieu que tout ça est noir.

Ça ne va pas s'arranger. La jeune femme trouve une raison de vivre en secourant les immigrés qui tentent en vain de gagner l'Angleterre, crevant la faim, raflés, tabassés. Elle échoue. Elle s'effondre. Les flics sont tous d'immondes salauds — alors qu'en réalité certains, je veux le croire, crèvent de honte certains jours. Côté sans-papiers, c'est le contraire : tous des types en or. Ceux qui les aident, n'en parlons pas : des saints, juste un rien bourrus parfois.

Je persifle, mais pas pour longtemps : à mesure que le livre avance, un peu raidement parfois, on est peu à peu saisi, retourné. D'abord parce que l'auteur, même s'il en rajoute ici ou là, semble sérieusement documenté. Or il suffit de dire à peu près fidèlement la misère de ces migrants et l'accueil révoltant qu'on leur réserve pour nous plonger dans l'horreur. Ensuite, les personnages, et les relations entre eux, nous réservent de bonnes surprises en se dégageant des stéréotypes attendus. L'héroïne, notamment, n'est pas une image pieuse, elle en fait trop, elle dérape abondamment, elle perd les pédales, devient parfois carrément haïssable — et c'est là justement, pour cette faiblesse, qu'on se met à l'aimer. D'ailleurs ce qu'elle fait là n'est pas raisonnable, quoique nécessaire ; la rédemption est aussi une descente aux enfers ; autour de ces apories le livre se noue et notre gorge avec. À l'abri de rien se met à exister très fort en nous montrant les deux faces, lumière et ombre, de cette folie : se consacrer aux autres. Et même s'il n'y a pas un mot de religion dans ce roman, je pense alors à certaines histoires vieilles de deux-mille ans...

Soir de rafle. |

Social (suite).

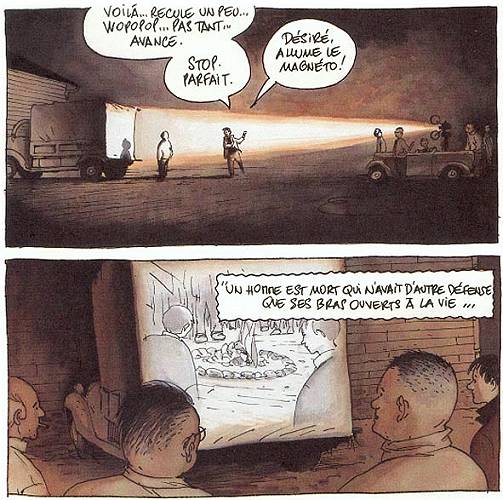

Je me souviens de Brest en 1950, anéantie par les bombardements. Il y eut alors, sur les chantiers de la reconstruction, des grèves si dures qu'on en parle encore un demi-siècle plus tard ; et voilà que la nouvelle BD d'Etienne Davodeau, sur un scénario de Kris, Un homme est mort (Futuropolis), me ramène dans ma petite enfance.

Une grève, donc. Un gréviste assassiné par la police. Comme on s'y attendait, les gars de la CGT sont drôlement sympa, les flics et les notables tous des ordures, quelques vers de mirlitant d'Eluard servent de refrain, bref tout cela est codé comme une chanson de geste médiévale, mais on peut lui faire confiance, à Davodeau : cet album est bien plus qu'un tract un peu défraîchi. À l'histoire d'une grève s'ajoute, idée lumineuse, celle d'un film que nous voyons naître, vivre et mourir. Fait historique : René Vautier, superbe figure de cinéaste combattant (Avoir vingt ans dans les Aurès, sur la guerre d'Algérie), filma clandestinement les grèves brestoises, puis montra son film dans tous les lieux de lutte. Tournage et projections épiques. Ce qui rend ce film légendaire, c'est aussi que nul ne le verra plus jamais : la copie tomba bientôt en morceaux, Vautier n'en avait pas tiré d'autres — négligence impensable, vaguement ridicule mais surtout héroïque, belle preuve d'oubli de soi.

Dans ce mélange d'épopée et de terre-à-terre, d'émotion et d'humour, de colère et de douceur, tout Davodeau est là, avec ses belles convictions et sa tendresse attentive. Ce nouvel album se signale aussi par un travail admirable sur la couleur — ou plutôt sa quasi absence : cette histoire venue d'un très lointain passé baigne dans des bruns, des beiges, des sépias crépusculaires, avec à peine, ici ou là, une dernière petite flamme rouge d'espoir.

Temps héroïques. |

Pas envie de quitter Davodeau. Le revoici, auteur unique, avec un album plus ancien, Anticyclone (Delcourt). Un scénar d'une originalité, d'une actualité, d'une richesse rares, sur le monde du travail et plus précisément la perte du travail. Une technicienne de surface grande gueule et un chauffeur magouilleur vont s'affronter dans une histoire très dure, mais bourrée de sensibilité, de sympathie, aux personnages merveilleusement imprévisibles et vivants, avec toujours ce tremblement infime (dans le récit comme dans le dessin) qui fait l'inimitable Davodeau touch.

Pas envie non plus de laisser longtemps Janacek. À la médiathèque de Chèvres, un mois sur deux, j'emprunte un de ses opéras. Katia Kabanova, Jenufa, La petite renarde rusée, L'affaire Makropoulos et même De la maison des morts, je les mélange un peu, je ne sais pas trop ce que ça raconte, je lirai les livrets quand je serai à la retraite, mais pour l'instant je les écoute comme on regarde une toile non-figurative, ou comme Janacek lui-même, dit-on, écoutait les voix des gens, sensible à l'émotion qu'elles trahissent plus qu'au sens des mots, tous ces histoires pour moi n'en forment qu'une, un immense opéra où passe et repasse un même personnage de femme déchaînée, un opéra porté par la même musique simple et savante, fraîche et brûlante, d'une vitalité inlassable, ne ressemblant à aucune autre, totalement libre et pétant le feu.

Pourquoi sont-ils si peu joués, ces chefs-d'œuvre ? Parce que les chanteurs ont la flemme d'apprendre le tchèque ?

Autre cycle en cours : les films de Michael Powell. Leur parenté saute moins aux yeux, même si l'on peut difficilement faire plus british que les scénarios de l'Autrichien Pressburger.

Je sais où je vais (1948) est le portrait d'une jeune arriviste très sûre d'elle qui part en Ecosse épouser un vieux richard et qu'une tempête providentielle fera changer de cap. Scénario plutôt gonflé, avec son héroïne franchement haïssable au début, mais comme toujours subtilissime, saupoudré d'humour affectueux. Mise en scène parfaite, as usual.

Le moment que j'attendais le plus : les retrouvailles avec Le voyeur, film plus récent (1960), que j'avais vu peu après sa sortie. Il avait fait scandale au point de briser la carrière de Powell. Je ne comprends même pas ce qui a pu choquer dans cette histoire d'un criminel en série incapable d'aimer normalement (il ne peut se retenir de tuer sa proie et de filmer sa mort) ; sans doute reprochait-on au film son extrême dignité, l'absence de toute haine comme de toute complaisance, la compassion intelligente, la volonté de comprendre ? Le salaud dans l'affaire, ce n'était pas Powell...

Autre étonnement : je suis frappé cette fois par l'audace de la mise en scène, des couleurs notamment. À l'époque, tout cela m'avait paru naturel, mais les films, pour la plupart, sont devenus si prudents...

Le film qui tua sa carrière. |

Un autre cinéaste à fréquenter assidûment : Alain Cavalier, qui débuta voilà quarante ans dans le cinéma traditionnel avec pognon et vedettes (La chamade) pour se dépouiller peu à peu (Thérèse, film de visages, c'était lui) et aboutir à un cinéma minimal, équipe ultra-réduite, acteurs non-professionnels, en filmeur obsessionnel captant le réel autour de lui. Les vingt-quatre Portraits que nous venons de savourer, Carole et moi, à raison d'un ou deux par soirée, datent de la fin des années 80. Cavalier est allé filmer des femmes qui exercent des métiers rares et/ou bientôt disparus. Treize minutes à chaque fois. Le cinéaste les interroge en bafouillant un peu pour les mettre à l'aise, avec une douceur accordée au sujet ; on ne voit pas son visage mais on voit ses mains, on entend sa voix, le travail du tournage est toujours présent. Le cinéaste, artisan humble et patient lui aussi, a donné à chacun de ces films le même sujet : la rencontre entre deux personnes, le travail de l'une d'elles sur celui de l'autre. Un hommage à la belle ouvrage. Tout cela très simple en apparence, mais profondément riche, et utile : le cinéma de Cavalier, lent, paisible, attentif, a de quoi calmer les excités, réconcilier les écorchés avec le monde et réveiller le regard des paresseux. Si j'étais médecin, je le prescrirais généreusement...

Nous reparlerons d'Alain Cavalier.

Plutôt inactuels ce mois-ci, mes bonheurs cinématographiques... Mon autre récent coup de cœur, je le dois au livre d'un seigneur du XVIIe siècle, tiré de l'oubli par le doyen de nos cinéastes.

J'avais lu jadis L'Astrée d'Honoré d'Urfé — non pas les 5 000 pages de l'intégrale, mais des extraits rassemblés dans un précieux petit volume chez 10/18. Notre prof d'hypokhâgne, M. de Kisch, nous avait fait découvrir et aimer cette histoire de bergers et bergères on ne peut plus improbable et désuète. Je l'avais adorée au point de traverser à pied les monts du Forez, en 1966, sans y trouver la moindre bergère, bien sûr. Je rêvais alors d'être cinéaste ; j'aurais tourné une version moderne de L'Astrée dans les rues et les bois de ma Chèvres bien-aimée, mais le cinéma, c'était trop dur pour moi. Quant au best-seller du temps de Louis XIII, il est retombé au purgatoire.

Or voici qu'un jeune homme de 87 ans, Eric Rohmer, vient l'en ressortir. Il a même l'audace de l'adapter fidèlement, au premier degré, nous transportant dans une époque mi-gauloise, mi post-renaissante, avec longs dialogues, airs de flutiau et druides enveloppés de draps de lit. Notre vieux maître fait preuve ici d'un culot aussi tranquille qu'effarant. À côté de ces Amours d'Astrée et Céladon, l'Othon de Straub et Huillet prend presque un look hollywoodien ! Certains spectateurs ont dormi, d'autres fulminent encore. Moi, j'étais sur un nuage. J'ai vu sortir, de la convention la plus extrême, la plus pure vérité des sentiments. La splendeur des jeunes visages, des jeunes corps, la confusion des sexes, la musique, les chansons, l'enchantement d'une mise en scène lumineuse, toujours au bord de la danse — et j'ai conscience que ma phrase pourrait s'appliquer mot pour mot à un autre moment de grâce absolue, Les chansons d'amour de Christophe Honoré — tout cela, culminant dans une fin sublime, à la fois solennelle et légère, émue et souriante, m'a fait contempler béatement le triomphe de la jeunesse et de l'amour.

Un garçon bien épaulé. |

Après cette bouffée d'air pur, replongeons dans les puanteurs du présent. Depuis quelques jours mon serveur, Orange, affiche des réactions d'internautes aux nouvelles annoncées. Les mesures musclées de nos nouveaux maîtres concernant l'immigration suscitent un abondant courrier d'encouragements où la pauvreté de la pensée n'a d'égale que celle de la langue. Heureusement que les flics au pouvoir n'imposent pas de test linguistique à nos chevaliers de la baguette et du béret — la moitié d'entre eux se ferait bouter hors de France.

À part ça, rien ne bouge. Tandis qu'une poignée d'intellos grincheux continue de pleurnicher ou de ricaner, de radoter sur ses vieilles lunes ringardes, droits de l'homme et autres, les foules dorment satisfaites. Il faut dire que pour beaucoup de gens l'avènement du nain brutal est un soulagement infini : tant de mauvaises pensées qui deviennent bonnes, qu'on n'est plus contraint de refouler ! On éprouve à voter Sarko le même plaisir qu'à péter.

Sarko, ça fouette. |

Rien ne bouge ? Que dis-je ? Le président continue de s'agiter comme un malade, de dire et promettre tout et son contraire, mi-comique, mi-pathétique, et l'on se demande combien de temps ce remue-ménage peut durer : un an ? dix ans ? Combien de temps Marianne mettra-t-elle à ouvrir les yeux et demander le divorce ?

On a tendance à croire que toute la presse est au garde-à-vous. Mais non. Le 6 octobre, dans Le Monde, édito solennel consacré à la chasse aux immigrés. Le titre dit tout : «Haine des autres, haine de soi.» Une page citoyenne imparable, de celles qu'il faudrait lire aux enfants dans les écoles. L'auteur : Eric Fottorino, notre vaillant cycliste salué plus haut. Comme quoi tous les sportifs ne sont pas de facto des fachos.

Le 10 octobre 2007 à 18h30, au café El Sur, boulevard Saint-Germain, on enregistre en direct l'émission Travaux publics de France-Culture. L'invité de Jean Lebrun : Roger Chartier, historien du livre et de la lecture, qui donnera le lendemain sa leçon inaugurale au Collège de France. Autour de lui, quelques intervenants dont je suis en tant que créateur du présent site, rival apparent du livre mais serviteur passionné d'icelui.

Cette première reconnaissance officielle de volkovitch.com, y compris dans ses aspects les moins sérieux en apparence (les PUBS, saluées au passage par Lebrun), c'est naturellement pour moi un grand jour. Mais ce qui restera pour moi de cette rencontre, c'est avant tout ce spectacle somptueux : deux grands pros en action, au sommet de leur art. Chartier, professeur surdoué, prodigieusement à l'aise et charmant de surcroît. Jean Lebrun, voix bien connue que je découvre ce soir dotée d'un grand corps, d'une tête chauve et d'une pipe, menant le jeu avec une extrême vivacité d'esprit, un brio souriant et une gourmandise contagieuse. Comment se fait-il qu'ils ne m'inspirent aucune jalousie, mais une admiration éperdue, ces deux types aux neurones deux fois plus rapides et nombreux que les miens ?

En décembre, attention ! Visite de l'Inspecteur ! Un tel événement éclipse le reste : je n'aurai sans doute à proposer qu'un voyage à l'Ile au Trésor, une nouvelle virée en Alabama, un saut à New York au chevet de Bartok mourant, l'exploration d'une longue phrase de Saint-Simon, et comme toujours, des livres nouveaux et anciens, des films, des images débiles et des encouragements à ceux qui nous gouvernent.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Peut-être publie-t-on trop, mais il n'est pas sûr que l'on écrive suffisamment.

Si les mots sont à tout le monde, vous êtes tenu d'en faire ce que personne n'en fait.

Si l'on veut écrire comme personne, mieux vaut commencer par écrire comme tout le monde.

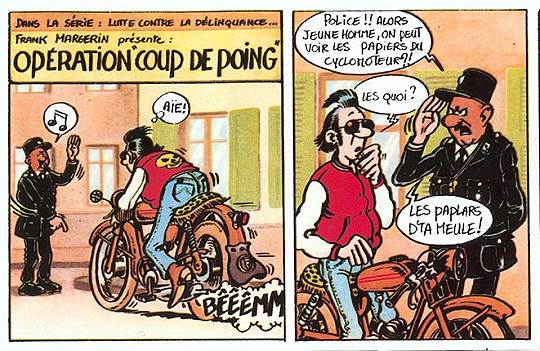

Sont-ils encore parmi nous, les gentils zonards de Frank Margerin, où n'existent-ils plus que dans les albums dudit ? La banlieue a bien changé depuis les années 70, eh oui papy, eh oui mamie, et les charmantes histoires de Rocky, Lulu, Gilou et leurs potes habitent aujourd'hui le passé, d'où elles nous invitent à des trips joyeusement nostalgiques.

Avis aux Sagittaires : s'ils se sentent gagnés, l'hiver venant, par un vague à l'âme saisonnier, une bonne cure de Margerin le combattra en douceur. Ah, c'était le bon temps...

Tiré de Votez Rocky (Les humanoïdes associés). |